サイバーリスク定量化モデル「FAIR」とは?~Cyber Risk Quantificationの重要性とともに解説

「サイバーリスクを経営層に分かるように説明するのは難しい…」。そんな課題に対するサイバーリスク定量化の考え方があるのはご存じですか?今回は、サイバーリスク定量化モデル「FAIR」の概要を紹介します。

はじめに

サイバーリスクはもはやIT部門の議論にとどまらず、取締役会や投資家との会合、規制当局との対話の中心課題となっています。従来のヒートマップや深刻度評価といった手法は、これまで財務的成果を重視する経営層には響きにくいことが指摘されていました。この課題は、ガバナンス面からの要請や投資家からの監視、そしてサイバーインシデントに伴う財務的影響の拡大によって、より鮮明になり、なのでサイバーリスクを何らかの形で定量化・視覚化しようとする動きが急速に進められつつあります。

サイバーリスク定量化(CRQ: Cyber Risk Quantification)は、単なる測定作業ではなく、リスクを経営的に管理するための戦略的アプローチとして認識されるようになってきました。この分野において、情報リスク要因分析(FAIR: Factor Analysis of Information Risk)フレームワークは最も広く認知されたモデルとして位置付けられています。FAIR自体はCRQを行うための1つのツールですが、多くのCRQフレームワークの基盤となる分析エンジンを提供し、サイバー脅威を対策によって回避可能な金銭的な影響と変換することを可能にします。

世界経済フォーラムは2023年に、サイバー犯罪による世界的なコストについて、米国の調査機関Cybersecurity Venturesのデータを用いて、2025年までに年間10.5兆ドルに達する可能性を警告しました。これはGDPで順位付けすると世界第3位の経済規模※に相当します。日本も例外ではなく、規制当局や投資家は企業に対して重要リスクの財務的透明性を求める声を強めています。こうした動きは、CRQが企業ガバナンスの議論において中心的役割を担いつつあることを示しています。

※IMF(国際通貨基金)「GDP, current prices」(2025年4月)より。

これらの予測は、サイバー攻撃やサイバー犯罪が1社の企業を揺るがすだけでなく、社会的信頼や国際的な安定性をも損なう脅威の深刻さを浮き彫りにしています。この状況下で、抽象的な脅威を実行可能な財務用語に変換する手段としてCRQを採用する意義はかつてないほど明確になっています。

CRQが重要である理由:財務的影響と戦略的意思決定

IBMの「Cost of a Data Breach Report 2025」は、サイバーリスクを財務的観点に変換することがもはや選択肢ではなく必須であることを示しています。データ侵害の世界平均コストは444万米ドルに達しました。医療業界は12年連続で最も高額な被害が発生した分野となり、その平均コストは世界平均のほぼ2倍となっています。報告書はまた、インシデント対応計画を整備し、セキュリティ自動化を積極的に活用している組織は、これらを持たない組織に比べて損失をより効果的に抑制できていることも指摘しています。

2025年版の新たな調査結果は、リスクの性質の変化も反映しています。16%の回答者がAIを悪用した攻撃による侵害を経験しており、最も一般的な手法はフィッシング(37%)とディープフェイクによるなりすまし(35%)でした。こうしたAIを利用したリスクが新たな課題を生み出しており、財務モデリングや定量化の重要性は一層高まっています。

ランサムウェアの動向も対応の変化を示しています。2025年には63%の組織が身代金を支払わない選択をしており、2024年の59%から増加しました。これは、犯罪行為に資金を提供するのではなく、復旧コストを吸収する姿勢が強まっていることを示しています。

日本企業にとって、これらの世界的な調査結果は国内の状況とも強く響き合っています。2023年に日本で発生したデータ侵害の平均コストは452万米ドルで、世界平均と概ね同水準であり、利益率の低い企業にとっては依然として大きな負担となっています。警察庁によれば、ランサムウェアの法人組織における被害件数は、2024年は計222件(ノーウェアランサム含まず)におよび、2023年(217件)より増加しています。専任のサイバーセキュリティ担当を置く余裕のない中小企業は特に脆弱な状況に置かれています。

(参考記事)警察庁の2024年サイバー犯罪レポートで押さえるべきポイント~中小企業への被害、BCP策定の必要性~

AIを活用した攻撃が高度化し、ランサムウェアへの対応も変化する中で、サイバーリスクを金額として定量化する能力は不可欠となっています。CRQは経営層に対し、限られた予算の優先順位付けを可能にし、強まる規制要件への対応を支え、取締役会や投資家が求める財務の言語でリスクを伝えることを可能にします。

サイバーリスク定量化(CRQ)の理解

従来のリスク評価は、サイバー脅威を「高」「*中」「*低」といったラベルで分類することが一般的でした。こうした区分はITチームには理解しやすいものの、取締役会の場では十分に伝わりません。経営層が求めているのは、事業の優先事項と直結する財務的観点でのリスク理解です。サイバーリスク定量化(CRQ: Cyber Risk Quantification)は、このギャップに応えるものであり、より実践的な問い、すなわち「このリスクが現実化した場合、潜在的な財務損失はどの程度か」を明らかにします。

(参考記事)セキュリティ担当者と経営層にはなぜ溝があるのか?

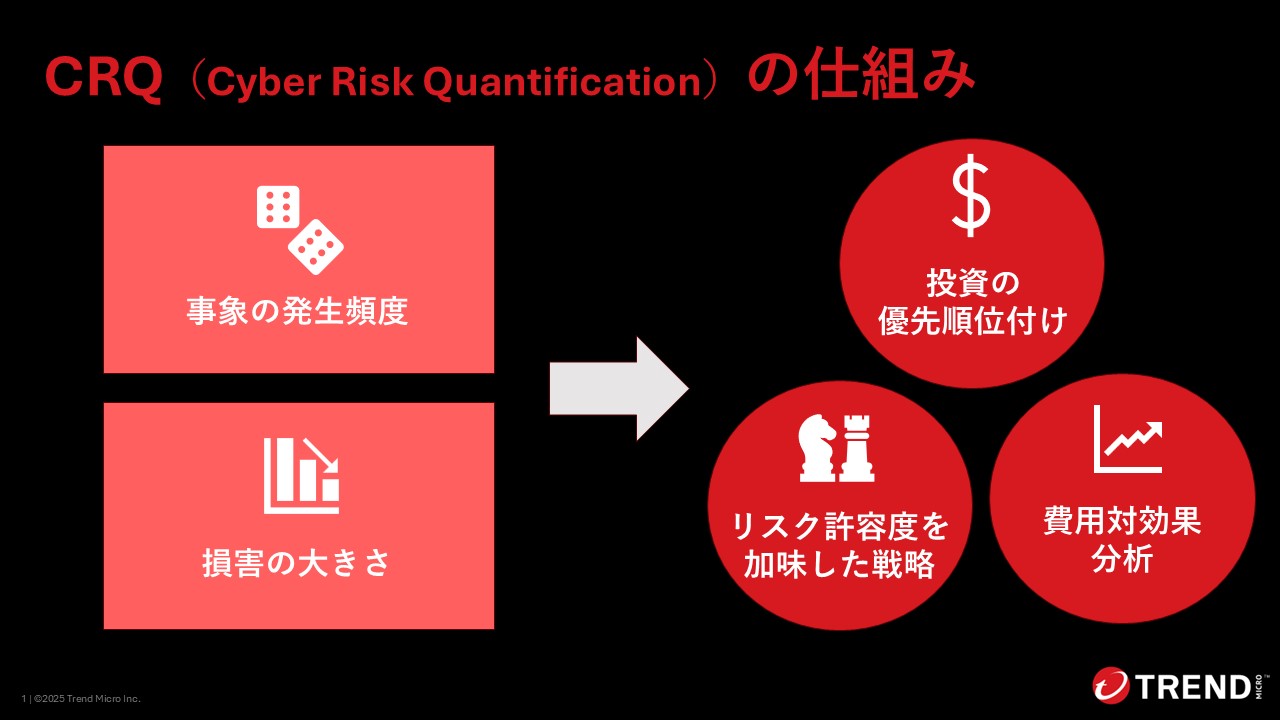

CRQの仕組み

CRQはサイバーリスクに財務的な値を割り当てるプロセスです。ここでは主に2つの要素を考慮します。

1. 事象がどの程度の頻度で発生するか…(例)ランサムウェア攻撃が成功する可能性、など

2. どれほどの損害を引き起こすか…(例)売上の減少、法的制裁、復旧費用、風評被害などを含む財務的損失、など

CRQは単に損失を推定するだけにとどまりません。復旧費用、規制罰金、法的費用といった直接的コストに加え、風評被害、顧客離れ、業務停止といった間接的コストも捉えます。この財務的枠組みによって組織は次のようなことを可能にします。

• 技術的な深刻度ではなく、潜在的な財務インパクトに基づいた投資の優先順位付け

• 企業全体のリスク許容度を加味したサイバーセキュリティ戦略の策定

• 新たな管理策やサイバー保険の価値を評価する費用対効果分析

組織はCRQを実施する際にさまざまな手法を選択できますが、最も広く認知されているのは情報リスク要因分析(FAIR: Factor Analysis of Information Risk)フレームワークです。FAIRはリスクを測定可能な要素に分解し、財務的な結果を算出します。

FAIR:CRQのための体系的フレームワーク

情報リスク要因分析(FAIR: Factor Analysis of Information Risk)は、CRQにおいて最も広く認知されているフレームワークです。脅威事象の発生頻度と損失規模という測定可能な要素にリスクを分解し、財務的な見積もりを算出します。FAIRは、技術的な脆弱性を測定可能な財務的成果に変換する方法を提供します。例えば、ランサムウェアのシナリオは、売上損失、規制罰金、復旧コストといった観点でモデル化することができ、経営層に潜在的影響を明確に示すことが可能となります。

FAIRフレームワークの普及と実践を推進する非営利組織「FAIR Institute」の報告によれば、設立以来その採用は大きく拡大しています。2023年までに、同組織は150か国以上で16,000人を超える会員に成長しました。この拡大は、FAIRが初期導入の段階を超え、サイバーリスクを定量化し、サイバーセキュリティを企業リスクマネジメントに結び付けるための広く認知された標準となったことを示しています。

FAIRの中核となる要素

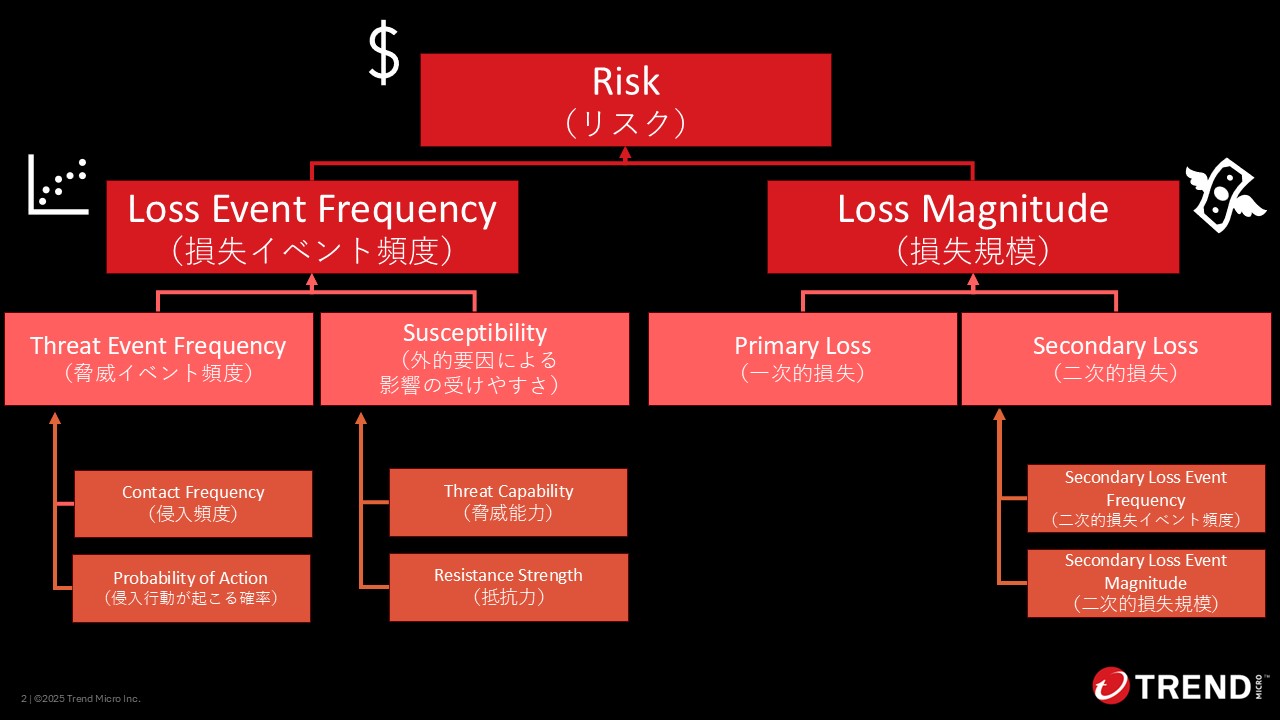

FAIRは、リスクをより小さく測定可能な部分に分解します。その中心には2つの変数があります。

• 損失イベント頻度(LEF:Loss Event Frequency): 脅威が損失を引き起こす可能性のある頻度。

• 損失規模(LM:Loss Magnitude): 損失が発生した場合の財務的影響の大きさ。

これらの要素を組み合わせることでリスク = 損失事象頻度 × 損失規模を算出し、組織が自らのリスクレベルを定量的に表現できるようになります。このモデルは、ランサムウェア攻撃、フィッシング攻撃、サードパーティのデータ侵害といった特定のシナリオにも適用可能です。

FAIRはシナリオ分析や確率モデルを通じて活用されることが多くあります。例えば、単にランサムウェアを「緊急(Critical)」とラベル付けするのではなく、リスクチームはランサムウェア攻撃が成功する頻度と、ダウンタイム、法規制による罰金、復旧、風評被害といった潜在的コストを見積もることで、年間予想損失をモデル化することができます。

不確実性に対応するため、多くの組織はFAIRとあわせてモンテカルロシミュレーション※を活用しています。これは数千ものシナリオを実行し、幅広い結果を算出する手法であり、経営層に対して最良ケースから最悪ケースまでの財務予測を提供します。

※モンテカルロシミュレーション:確率的シミュレーションの1手法。ランダムなサンプリングを繰り返し実行し、特定の範囲の結果が発生する可能性を算出する計算アルゴリズム。

前述のとおり、FAIRは意思決定者に実践的な利点をもたらします。

• 一貫性: 異なる種類のサイバーリスクに対して標準化された手法を適用できる。

• 明確性: 結果を通貨の単位で示すため、他の事業上の優先事項と比較しやすくなる。

• 説明責任: 防御可能で再現性のある出力を提供することで、コンプライアンスや報告を支援する。

• 戦略的価値: サイバーセキュリティをIT部門だけの課題から、企業リスクマネジメントの測定可能な要素へと位置付ける。

FAIR:組織戦略への統合

サイバーセキュリティの責任者には、セキュリティ投資を事業成果と結び付けることへの圧力が高まっています。これはサイバーリスクは、技術的な観点だけでなく財務や戦略の観点からも管理されるべきだ、という期待の変化を反映していると言えるでしょう。

FAIRを用いた重要リスクの優先付け

組織は、ランサムウェア、フィッシング、ベンダー関連リスクといった最も差し迫った脅威にFAIRに代表されるリスクの定量化モデルを適用することから始めるべきです。これらのシナリオを財務的観点でモデル化することで、サイバーリスクが他の経営リスクとどのように比較されるかの基準を確立できます。

高影響シナリオへのFAIRの適用

FAIRは、重大な結果をもたらす可能性のあるリスクを分析する際に最大の価値を発揮します。顧客の機密データが関わる侵害や重要業務の中断といった高影響イベントをモデル化することで、サイバーセキュリティ予算が財務的リスクの最も大きな部分に適切に配分されることを保証できます。

チーム全体でのFAIR能力の構築

FAIRを効果的に活用するためには、技術部門と財務部門の協力が不可欠です。サイバーセキュリティの専門家はリスク経済の理解を深める必要があり、財務部門はサイバーインシデントの発生過程や財務活動への潜在的影響を把握することが求められます。部門横断的にFAIRを活用する能力を育成することで、意思決定のための共通言語が生まれます。

ガバナンスプロセスへのFAIRの統合

FAIRに基づくリスク評価は、取締役会やガバナンスの議論に有効でしょう。定量化された結果をこれらの場に持ち込むことで、サイバーセキュリティを技術的課題から戦略的な事業リスクへと位置付け直し、監督責任を支援するとともに、予算の正当性を高めることができます。

ROIを示すためのFAIR活用

FAIRは、セキュリティ対策費用と防止できると見込まれる損失を比較することで、投資収益率(ROI: Return On Investment)を評価することを可能にします。例えば、新たなセキュリティ対策に1億円を投じた場合、その投資が想定される侵害コストと比較され、具体的な財務価値を示すことができます。

結論:戦略的事業機能としてのサイバーセキュリティ

サイバーリスク定量化は、組織のサイバーセキュリティへの取り組み方を変革していますが、その効果は採用する方法論に依存します。FAIRは国際的な標準として位置付けられ、サイバー脅威を財務的な観点に翻訳するための体系的かつ再現可能な手法を提供します。CRQフレームワークの分析基盤として機能することで、FAIRはサイバーリスクを財務リスク、業務リスク、規制リスクと同等の厳密さで管理できるようにします。

多くの企業にとって、FAIRの影響はIT領域を超えています。規制当局や投資家は、企業が重要リスクをどのように評価・開示しているかについて、より高い透明性を求めています。また、顧客やパートナーはデジタルエコシステムが安全かつ信頼できるものであることを強く期待しています。FAIRは、取締役会、経営層、技術部門が共通に理解できる財務の言語を提供することで、こうした期待に応える力を企業に与えます。

デジタルトランスフォーメーションとグローバルな接続性が成長の中心にある経済において、FAIRを用いてサイバーリスクを通貨に換算して定量化できる能力は競争優位の要素となりつつあります。FAIRをガバナンスや戦略に統合する企業は、信頼を築き、進化する国際基準に準拠し、将来のサイバーインシデントによる財務的・風評的打撃に耐える体制を整えることができます。一方、導入を遅らせる企業はサイバーセキュリティをコストセンターとして扱うリスクを抱えることになり、先行導入した企業はFAIRを回復力と長期的競争力を支える戦略的な推進力として活用することになります。

Security GO新着記事

時事通信社のサイバーセキュリティ最前線~「知る」を支えるデジタル基盤を守るには?

(2026年2月13日)

LLMとSLMは何が違う?AIの規模、制御、そしてリスク

(2026年2月12日)

社長を騙りLINEに誘導する「CEO詐欺」の手口を解説

(2026年2月6日)