論考:ポストAgentic AI時代に必要なこととは?

2025年はAgentic AI元年と呼ばれることもあり、様々な分野での利活用が進められています。しかし、その次の段階について考えたことはあるでしょうか?Innovator AI、そしてOrganization AIについて考察しました。

はじめに

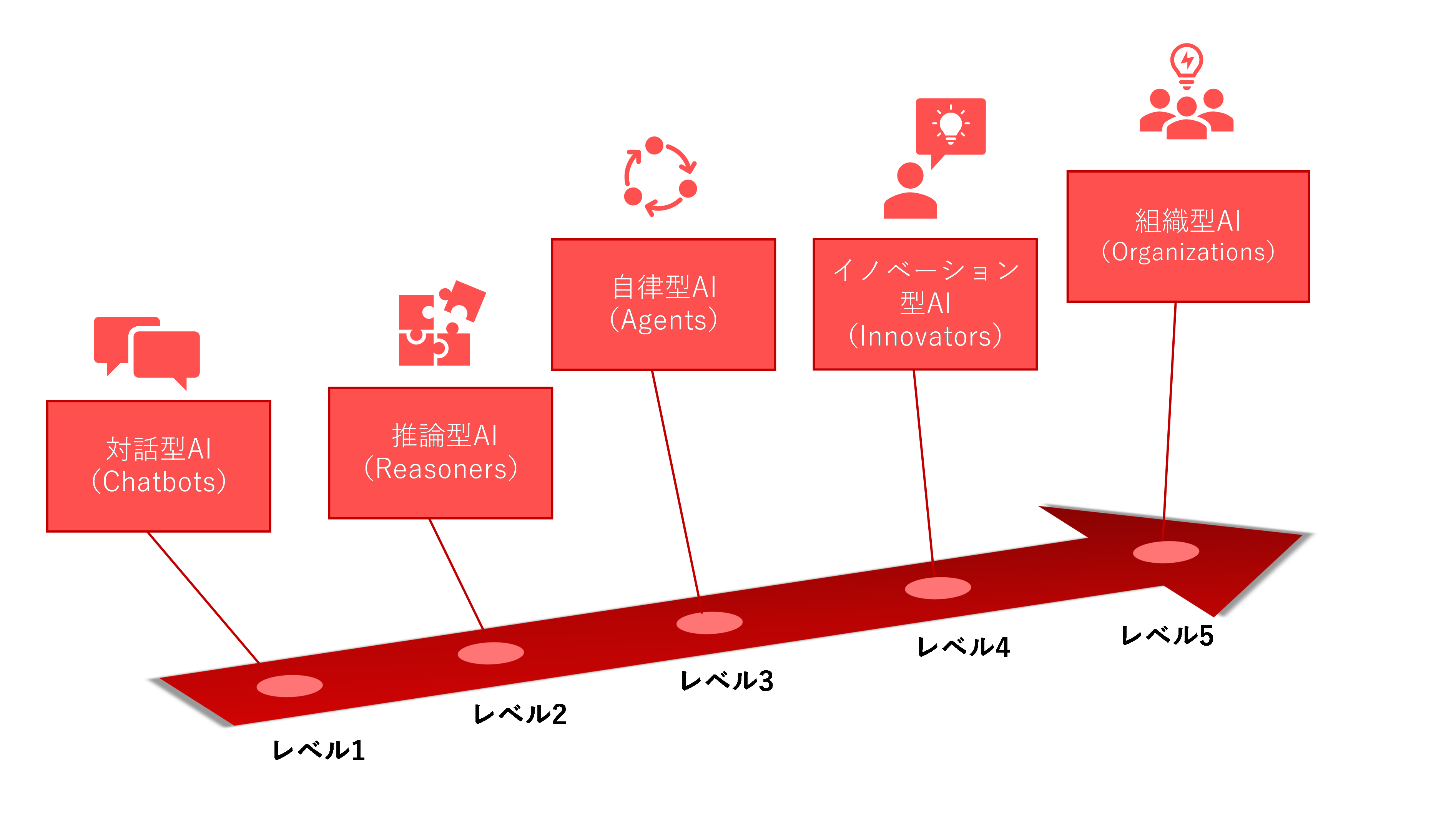

2024年7月、OpenAIが全社会議で汎用人工知能(Artificial General Intelligence:AGI)へ向けた5段階のロードマップを示したとの報道がありました。この枠組みは、マシンインテリジェンス※の進化を段階的に示すものとして、複数の報道等によって広まっています。

※マシンインテリジェンス:機械学習で構築することができる知的能力のこと。

• レベル1: 対話型AI(Chatbots): 自然な対話能力を備えたAI。

• レベル2: 推論型AI(Reasoners): 複数の領域で、人間と同等の問題解決を行うシステム。

• レベル3: 自律型AI(Agents): 自律的に、または指示を受けて行動できるAI。

• レベル4: イノベーション型AI(Innovators): 新しい知識や発明を創出できるAI。

• レベル5: 組織型AI(Organizations): 組織の全運営を独立して担えるAI。

このロードマップはOpenAIの公式な発表ではないものの、多くのAI研究者が暗黙に認めている流れを示しています。AIが、人間の問いに応える段階から、ともに考え、最終的には独立して行動し創造する段階へ向かっているという方向性です。

2025年現在、主要なテクノロジー企業はおおむねレベル3、すなわちAgentic AIの段階に取り組んでいます。Agentic AIのシステムは、計画と実行、外部ツールとの連携、フィードバックに基づく適応が可能です。この能力が成熟し始める中で、次に控える「Innovator AI」と「Organization AI」への関心が高まっています。

今後問われるのは、技術だけではありません。社会的、経済的、そして組織運営の問題が立ち上がります。機械が知識を生み出し、組織を管理するようになった時、何が起きるのでしょうか。意思決定に人間が関わらなくなったとき、責任の所在はどのように考えるべきでしょうか。

<参考記事>

・Agentic AIとは?汎用人工知能(Artificial General Intelligence)へのマイルストーン

・Agentic SIEMとは?XDR、SOAR、一般的なSIEMとの違いも含めて解説

AgentからInnovatorへ:機械が創造を始める時

レベル3からレベル4、AgentからInnovatorへの転換は、大きな変化の節目となります。前者が行動の自動化に焦点を当てているとすれば、後者は創造そのものの自動化を扱うからです。

Innovator AIは実行を超えて発明へ踏み出します。レベル4は、新しい仮説の創出、製品設計、科学的発見への貢献などができるシステムとされています。このことは、OpenAIのサム・アルトマンCEOが、ソフトバンクグループの孫 正義氏との対談で説明した内容にも現れています。

また、この方向性はすでに実例にも現れています。Google DeepMindのAlphaFold 3は、従来人間の計算では到達が難しかった分子間相互作用※を詳細に予測します。NVIDIAのEurekaは、強化学習を用いて新しいロボット制御アルゴリズムを生み出します。理化学研究所では、ゲノムデータのパターンから研究の方向性を提案するAIモデルを試行しており、科学的好奇心を模したアプローチを実践しています。

※分子間相互作用:化学分野で分子間同士の働きかけ(作用)を指す概念。

このようなシステムが新しいアイデアを生み出すようになると、議論は研究室を大きく越えて広がります。たとえば、

• AIが生み出した発明の知的財産は誰のものか?

• 人間の開発者、組織、そして機械の間で、責任や功績はどのように分配すべきか?

• 自らの推論を説明できない可能性があるシステムの発見は、妥当性をどう確認するのか? など。

日本では、製造業や精密工学が競争力の源となっているため、Innovator AIは戦略的な強みになる可能性があります。一方で、人間以外の発明者を想定していない法制度や倫理に大きな負荷を生む可能性があります。たとえば特許庁は、発明者として自然人の記載を求めており、類似の議論はすでに米国や欧州などの法廷でも争われています。

今後数年のうちに、企業はAIが設計改良や市場機会、新製品を提案するようなハイブリッドな業務フローに直面する可能性があります。人間のチームの役割は、発明者から「検証者(validators)」へ変化するかもしれません。つまり、アルゴリズムが生み出したアイデアが、社会や企業の価値観に適合しているかどうかを確かめる役割です。

Organization AIのきざし:アルバニアの事例

レベル4がAIの思考と創造の能力を指すなら、レベル5、すなわちOrganization AIは、統治や調整の能力を指す段階になります。

その未来の一端が、すでにアルバニアで始まりつつあります。アルバニア共和国はバルカン半島南西部に位置し、1970年代~1990年代の半鎖国状態や社会的混乱などにより経済が停滞し、汚職が蔓延し、欧州最貧国の一つとも言われています。そのアルバニアが昨今、AI主導の行政の象徴的存在となっています。

報道によれば、2025年9月、世界で初めてAIシステムを大臣に任命し、腐敗対策から市民サービスまで、行政全体にAIを取り入れる計画を開始しています。このAIシステム「Diella」は、AKSHI(アルバニア国立情報社会機関)が、Microsoftの協力を得て開発したとされています(報道記事)。

アルバニア政府は、「AIは政治的操作を受けにくく、透明性の高い行政を実現できる」と考えています。この取り組みは、欧州連合加盟を目指す国家戦略とも結びついています。エディ・ラマ首相は、AIだけで運営される未来の省庁の可能性に触れ、「それにより、縁故主義や利益相反はなくなるだろう」と述べています。また、元政治家でジャーナリストのベン・ブルシ氏も「社会はAIが運営したほうが良くなる。誤らず、給与を必要とせず、腐敗せず、仕事も止まらない」とで語っています。

この試みは非常に野心的です。調達契約の審査、政府データの突合、利害関係の検出などにAIを活用し、継続かつ公平に運用されるデジタル官僚制を目指すものです。

OpenAIのロードマップの文脈では、アルバニアの実験は初期段階のOrganization AIとも見なせます。単に業務をこなすだけではなく、制度的な責任を担い始める段階に入っているということです。

一方で、大きなリスクも存在します。権限をアルゴリズムに委ねると、民主的な説明責任や人間による監督のあり方が問われるでしょう。AIがデータパターンに基づき汚職の疑いを指摘した時、その前提が正しいと誰が保証するのか。機械が下した判断に市民が異議を唱えた場合、どこに救済を求めるのか。そうした問いへの答えは、まだ見いだせていません。

AIは諸刃の剣

Innovator AIやOrganization AIには、大きな利点があると見なされています。企業にとっては、人手不足、運用コストの上昇、24時間体制の意思決定(意思決定プロセスの常時稼働)といった課題を解決する可能性があります。政府にとっては、一貫性、透明性、迅速性が期待できます。

期待できる点:

• 効率性:疲労や停止を伴わず、継続的に稼働できる

• 健全性:データに基づく判断で、不正や偏りの余地を減らせる

• 拡張性:人間の認知範囲を超える複雑性を扱える

一方で、これらの強みはそのままリスクにもつながります。

リスクとなり得る点

1. 推論の不透明化:AIが高度になるほど、内部の論理を理解することが難しくなります。ブラックボックスのモデルが重要な意思決定を行っても、人間が理由を検証できない状況が生じます。

2. 権力の集中:Organization AIが一部のプラットフォームやベンダーに集中した場合、経済的にも政治的にも依存リスクが高まります。

3. 倫理の置き換え:効率を重視するシステムが、意図せず思いやりや公平性、文化的な配慮を後回しにする可能性があります。複数の国や文化が関連する場面・環境では特に問題となります。

4. セキュリティの脆弱化:自律的に運用するAIは攻撃の格好の標的になります。侵害されたOrganization AIが、短時間で大規模な被害を引き起こす危険があります。

サイバーセキュリティの観点では、サイバーリスクは接続性だけでなく自律性によっても拡大します。監視なしにAIが行う全ての判断が攻撃経路になり得ます。防御を適応的に行えるという特性は、悪用された場合、同じく適応的な攻撃能力にも変わります。

サイバーセキュリティでは、「人間が関与する」監督体制の重要性が長らく強調されてきました。この考え方は、より高いAGIレベルへの移行期において不可欠になるでしょう。自動化によって検知と対応は効率化されても、判断には状況の解釈が必要であり、その解釈は本質的に人間の役割として残ると思われます。

次の時代への備え:リーダーが取るべき戦略

企業や行政機関にとって、Innovator AIやOrganization AIの登場は、単なる新しいツールの導入ではありません。AIを管理することは、ソフトウェアではなく、主体性を持つパートナーを管理することへ変わっていきます。その前に、私たちにとって必要なこととは何でしょうか?

1. 能力より先にガバナンスを整備する

多くの組織では、監督体制を定める前にAIツールを導入してしまいます。AIが創造的または管理的な役割を担うほど、配備の前にガバナンスを整える必要があります。AIによる提案を誰が承認するのか。成果を誰が監査するのか。誤りが発生した際のエスカレーション手順をどうするのか。明確な責任分担が不可欠です。

2. データ管理体制を見直す

AIは学習データを増幅します。不正確または偏ったデータは、大規模な誤認を招きます。データガバナンスは技術対応ではなく、リーダーの責務として位置付ける必要があります。データの品質、安全性、多様性への投資は、企業の信頼性への投資と同義です。

3. 人間とAIのハイブリッドチームを育成する

高度なAIは雇用を奪うのではなく、人間の役割を監督、検証、文脈を踏まえた判断へ移行させていくと考えられます。企業は、技術と非技術の橋渡しを担う役割を育てることが求められるでしょう。たとえば、AI倫理担当、監査担当、アルゴリズムの動作を経営陣に説明する担当などがその例です。

4. 規制当局との連携を早期に図る

日本のAI戦略は、リスク管理と透明性を重視しています。国境を越えて事業を展開する企業は、EU AI法など地域ごとの枠組みに早期から適合しておくことが大切です。後からコンプライアンスに対応しようとすると非常にコストが掛かります。

<参考記事>

・EU AI法(EU AI Act)の概要と特徴の解説~日本企業が備えるべきこととは?~

・AIガバナンスの動向は?各国のAI法規制を概観

5. 適応力のある組織文化を育てる

技術導入が進まない要因は、多くの場合コードではなく文化です。実験的な姿勢、オープンなコミュニケーション、心理的安全性を重んじることで、AIの加速度的進化にチームが柔軟に対応できるようになります。

つまり、知能の高いシステムを配備することだけでなく、組織としての賢明さを育むことにあります。自動化を倫理と調和させ、迅速な判断と慎重な監視の両立を図る力が求められます。

グローバルな視点:先行事例から学ぶ

アルバニアの取り組みのほかにも例があります。シンガポールは、交通や資源配分を最適化するAI主導の都市管理システムを導入しています。エストニアは、行政サービスを自動化し効率的に処理する仕組みを活用し続けており、デジタルガバナンスの分野で先頭を走っています。

これらの事例は、国や企業のエコシステムにAIを統合する多様なアプローチを示しています。とはいえ、どの取り組みも完全な自律には至っていません。高度な自動化とOrganization AIとの間には、大きな隔たりが残っています。この隔たりは技術だけでなく、文化面でも存在します。

また、AIが行政や企業の中心となる未来において、サイバーセキュリティは防御の基盤を支える役割を担うことになるでしょう。デジタルエコシステムが自律性を高めるほど、防衛アーキテクチャも進化する必要があります。

おわりに:次なるインテリジェンスの時代における人間の役割

AGIへのロードマップ、すなわち対話型、推論型、自律型、イノベーション型、組織型の各段階は、カウントダウンではなく連続体として捉える必要があります。それぞれの段階の初期形態が、現在すでに共存しています。組織によっては、対話を担うチャットボット、分析のための推論モデル、自動化を担うAgenticシステム、さらに設計を支援する実験的AIが同時に使われている状況にあるかもしれません。

Agentic AI以降の段階は、技術だけでなく、ガバナンス、法律、倫理を試す領域に入ります。アルバニアの国家的な挑戦が成功例となるか、警告となるかは未知数ですが、技術の進化が制度の変化を常に上回るという現実を示しています。

Agentic AIの次なるAIを迎えようとする今、AIを効率化の文脈から、アカウンタビリティ、レジリエンス、信頼の議論へと引き上げる必要があると考えられます。機械が創造し組織化するようになるほど、人間の責務は減るのではなく、むしろ大きくなります。私たちが意識すべきことは、AIがレベル4やレベル5に到達するかどうかでなく、その時に社会としてどれだけ準備が整っているかではないでしょうか。

<関連記事>

・Agentic AIとは?汎用人工知能(Artificial General Intelligence)へのマイルストーン

・Agentic SIEMとは?XDR、SOAR、一般的なSIEMとの違いも含めて解説

・EU AI法(EU AI Act)の概要と特徴の解説~日本企業が備えるべきこととは?~

・AIガバナンスの動向は?各国のAI法規制を概観

Security GO新着記事

米カリフォルニア州のAI安全開示法(SB-53)を解説

(2026年1月7日)

2026年の法人セキュリティ脅威予測レポートの概要を解説~サイバーリスクの震源地「AI」の今後を知る

(2025年12月25日)