AIとクラウドのサイバーセキュリティの今を知る~NVIDIA、AWS、トレンドマイクロ講演より~

2025年8月のサイバーセキュリティカンファレンス「Trend World Tour 25」では、AI×セキュリティ、クラウド×セキュリティへの洞察を深める機会もありました。NVIDIA®ならびにAWSからゲストをお招きしたセッションも含めて、本稿でまとめて紹介します。

その誕生から十数年でクラウドの利用は一般化し、生成AIに至っては、象徴的ともいえる2022年のChatGPTのリリース以降、わずか2~3年で急速に個人、組織、社会に浸透してきています。いずれのテクノロジーも、法人組織のみならず社会全体にとっても欠かせなくなっています。それと同時に私たちは、新たなテクノロジーがサイバーセキュリティの世界に投げかける光と影にも目を向けなければなりません。

2025年8月に行われた当社主催のサイバーセキュリティカンファレンス「Trend World Tour 25」では、様々なテーマの講演・セッションが行われました。本記事ではそのなかでも、AI×セキュリティとクラウド×セキュリティに焦点を当て、これらのテクノロジーに潜むサイバーリスクは何か、そうしたリスクへの対策にはどのようなものがあるのか、あるいはこれらのテクノロジーをセキュリティにどのように活用できるのかなどを扱った4つのセッションを解説します。

このうち2つのセッションでは、エヌビディア合同会社(以下、NVIDIA)、そしてアマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社(以下、AWS)からゲストスピーカーをお招きしました。それぞれの分野をリードする両社の取り組みもぜひ参考にしてください。

NVIDIAとトレンドマイクロが切り拓く「AIを活用したサイバーセキュリティ」

リアルタイムの脅威検出と侵入予測を可能にするNVIDIA AI

このセッションでは、エヌビディア合同会社 シニア テクニカル マーケティング マネジャー 澤井 理紀(さわい・まさき)氏に登壇いただきました。

NVIDIAではAIのためのコンピューティングプラットフォームを提供しています。このプラットフォームから生まれたAIが、ゲームからヘルスケア、輸送、サイバーセキュリティに至るまで、あらゆる業界に変革をもたらしています。サイバーセキュリティの分野において、AIをどのように活用してリアルタイムの脅威検知・侵入予測を可能にしているかなど、NVIDIAの取り組みを次のように紹介いただきました。

写真:エヌビディア合同会社 澤井 理紀氏

組織が抱えるサイバーセキュリティの課題と、それに対処するNVIDIAの取り組み

澤井氏はまず、現代の組織が抱えるサイバーセキュリティの課題を次のように説明しました。

●アイデンティティ攻撃:フィッシング、ソーシャルエンジニアリングなど。それに対処するコストも増。攻撃者もAIを悪用し、より洗練され説得力あるメッセージを自動生成。従来の検出システムをすり抜ける。

●アプリケーション数の増加:生産性向上のために様々なツールを導入。その分、管理対象も増加。

●エンドポイントの増加:アタックサーフェスの拡大を招き、結果としてリスクを生む。

●AIモデルの増加:扱うデータの量は増加し、その増加に伴い、データから洞察を得るためのAIモデルの利用も増加。

●セキュリティツールの増加:こうした多様なセキュリティ課題に対処するためのツールの増加。

また、複雑化した環境をどう統合し、効率よく管理していくか、ということも課題になっています。澤井氏は「NVIDIAでは、こうした課題に対処するため、NVIDIA AIによって、以下のようにセキュリティを支援しています」と続けます。

●100%のデータ可視性:NVIDIA Morpheusを活用し、自動化されたリアルタイムの脅威検出を可能に。

●ゼロトラスト ネットワーク:NVIDIA BlueField® DPUを活用し、ゼロトラスト・セキュリティフレームワークを提供。マイクロセグメンテーションといった細かなアクセス制御をハードウェアレベルで可能にすることで、ネットワーク内部の保護を強化。

●安全なデータとモデル:保存中・転送中のデータだけでなく、GPU内の処理中のデータに対しても、同等の高いセキュリティを提供。

●効率性の向上:AIを活用してセキュリティアナリストを支援し、作業効率化・強化。

サイバーセキュリティの課題をデータの問題と捉える

昨今、データトラフィックは増加の一途をたどり、今後も爆発的増加が見込まれます。増加するデータ量により、セキュリティ上重要なデータを見極めることが難しくなり、結果的にサイバーリスクを高めています。実際、各種の調査結果が示す通り、サイバー攻撃の発生件数、平均損失額、全世界の被害総額も増加しています。

「大量、多様、高速のデータストリームが、これまでのデータ収集・データ分析の仕組みを簡単に圧倒してしまう。その結果、多くの組織がすべてのデータを把握しきれず、分析対象を制限せざるを得ない。その状態で攻撃を防がなければならない。これが現場の実状ではないでしょうか」と澤井氏。

こうした状況においてNVIDIAは、アクセラレーテッドコンピューティング、つまりコンピューティングの高速化を提供することで貢献できると考えている、とのこと。「NVIDIAでは、サイバーセキュリティの本質的な課題は『データの問題』だと考えています」。そして、NVIDIAがこれまで他分野で行ってきたようなAIによる自動化・効率化によって、こうした問題に対処できると考えている、と語ります。

サイバーセキュリティの課題対処にはAIは必須:NVIDIA Morpheus紹介

サイバーセキュリティにおけるAI活用が急速に進んでいることは、複数の調査結果にも表れています。AIはコスト削減と脅威検出のスピードアップに直接貢献しています。しかしNVIDIAはさらに一歩先を見据え、脅威検出から対応までの時間をより短縮するために、専用のツールキットを開発してきました。

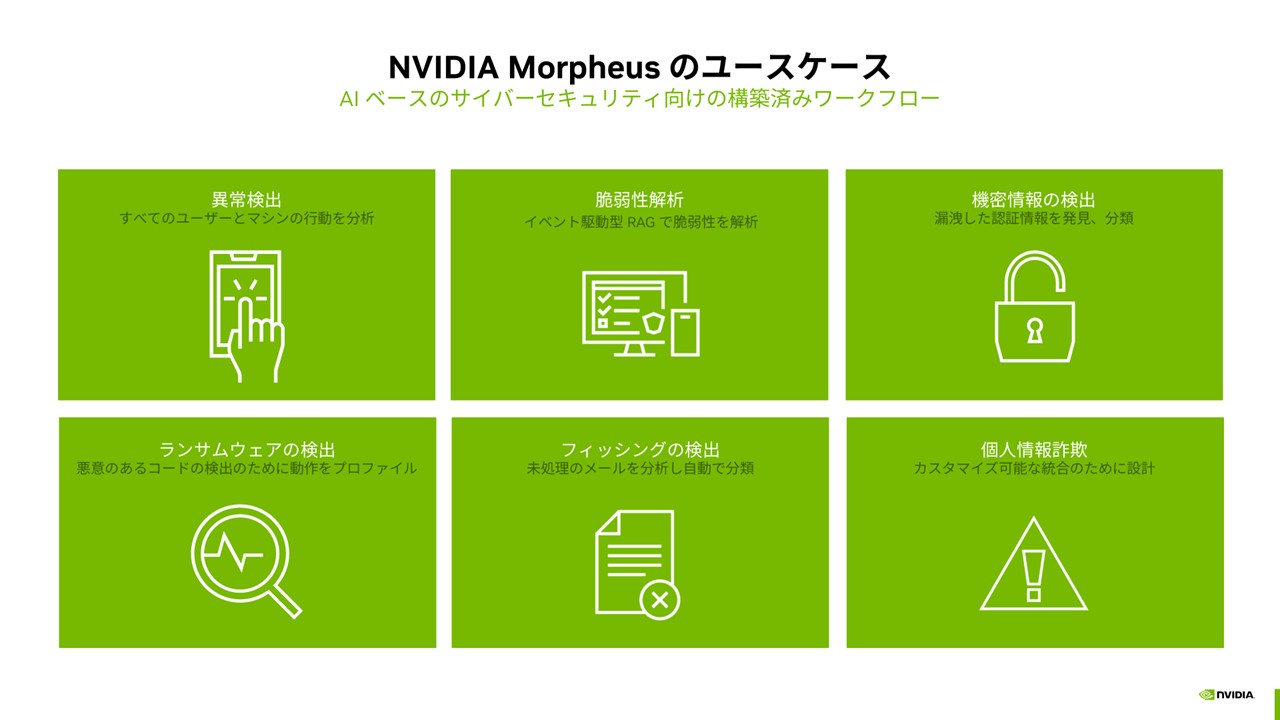

NVIDIA Morpheusはサイバーセキュリティ分野の開発者がAIを活用したソリューションをより早く、柔軟に構築できるようにするためのフレームワークです。澤井氏は次のユースケースを紹介しました。

図:NVIDIA Morpheusのユースケース(セッション資料より)

●異常検出…デジタルフィンガープリンティング。ユーザやシステムの振る舞いを継続的に分析、異常な挙動をいち早く察知

●脆弱性分析…優先して対処すべき脆弱性の特定と、対処の迅速化

●機密情報の検出…認証情報や個人情報、組織の機密情報などを自動で検出、漏洩を未然に防ぐ

●他にも、ランサムウェア検出、フィッシング対策、ID詐欺検出などへの活用が可能。

エージェント型AIとサイバーセキュリティにおけるその用途:アラート管理の例

AIはこれまで、知覚AIから生成AIと進化を遂げ、今まさにエージェント型AIという新たなフェーズに突入しています。それは、人間のアシスタントのように自律的に思考し、タスクを実行できるAIです。すでにいくつかの分野で応用が進んでいますが、サイバーセキュリティにおいても強力なAIアプリケーションを実現する可能性を秘めていると、澤井氏は語ります。

<関連記事>Agentic AIとは?汎用人工知能(Artificial General Intelligence)へのマイルストーン

サイバーセキュリティの業務には様々な作業があります。自動化に適した作業、逆に人間が行う必要のある作業もあるでしょう。NVIDIAでは、一部作業の自動化だけでなく、AIのサポートによりアナリストがより多くの作業をこなせるようできるのではないかと考えています。そのなかでも、澤井氏は「アラート管理」を例に、以下のように説明しました。

サイバーセキュリティにおいて攻撃検知と対処は重要ですが、アラート管理も非常に重要です。しかし、アラート管理の課題として、大量のアラートを人間業では処理しきれない点や、アラートの内容理解に組織・業務の知識や経験が必要な点などが挙げられ、人員増強では対処しきれなくなっています。

ここで重要なのは「AIによる支援と強化」、つまりAIが次のように人の業務を補完し拡張することだと澤井氏は言います。

●大量のアラートのうち重要なものに優先順位を付け、対処が必要なものを見極める

●社内に蓄積された知識やノウハウをAIに組み込んで、アナリストの判断力をさらに高める

●ログや脅威情報などのコンテキストデータを自動で収集し、人手では追いつかない情報収集を補完

「アラート管理だけでもエージェント型AIを活用することで、アナリストの負担軽減と、脅威に対する正確かつ迅速な対処が可能になり、セキュリティチームの生産性を大きく高めることができる」と澤井氏は説明しました。

講演の締めくくりに、澤井氏は「NVIDIAが提供しているのは、サイバーセキュリティのためのAIのテクノロジーと、そのためのコンピューティングプラットフォームです。ソリューションを構築し提供するのはトレンドマイクロのようなサイバーセキュリティ企業です」と述べ、トレンドマイクロがNVIDIAのAI・テクノロジーで実際にどのようなソリューションを構築しているのかを見ていきたいとして、トレンドマイクロの清水にバトンタッチしました。

脅威検知のさらなる強化とセキュリティ運用変革を実現するトレンドマイクロのAI

澤井氏のセッションを受けて、トレンドマイクロ プラットフォームイネーブルメント部 プラットフォームマーケティンググループ 清水 美佳(しみず・みか)が登壇し、トレンドマイクロのソリューションを次のように紹介しました。

写真:トレンドマイクロ 清水 美佳

NVIDIA AI駆動によるトレンドマイクロのサイバーセキュリティには、様々なメリットをもたらします。たとえば、検知範囲・検知精度・堅牢性の強化、あるいは、アラートや対応内容の理解を支援するコンテンツの提供などです。

NVIDIA AIの活用例として、NVIDIA Morpheusによる不審なふるまい検知や、NVIDIA NIMTM によるAIクラウド環境とデータセンターの保護が挙げられます。

トレンドマイクロではNVIDIAの技術を含む、様々なAIを活用したセキュリティをAI-Powered エンタープライズ サイバーセキュリティプラットフォーム「Trend Vision One」にて提供しています。例をいくつか紹介しましょう。

●Trend Vision One – Cyber Risk Exposure Management “Attack Path Prediction”:

AIを活用して各レイヤーから連携されたデータを分析することにより、重要な資産への攻撃経路の予測を行います。これにより、攻撃発生前に脆弱なポイントや重要資産の保護強化などの対策を打つことができます。

●Trend Vision One “Trend Companion”:

生成AIを活用してセキュリティ業務を支援するチャット機能を提供します。たとえばMITRE ATT&CKにおける攻撃手法の解説や、組織内で実行されたコマンドの解説などが確認できます。

これらの技術は、当社が35年以上にわたり蓄積してきたセキュリティの専門的知見と、20年以上投資してきたAIについての専門的知見の集合体である「Trend Cybertron」により支えられています。

NVIDIA AI、そしてTrend Cybertronに裏打ちされたTrend Vision One。皆様の組織におけるセキュリティの強化と運用負荷の軽減にお役立ていただけることでしょう。

写真:アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 飯田 祐基氏

最新のトレンド:AIエージェント、バイブコーディング

生成AIが大きな話題となってから2、3年が経ち、利用されている方も多いと思います。これほど注目を集める理由は「人の能力拡張や作業支援を従来と異なる手軽さで実現」できる点にある、と飯田氏は言います。そして、AIの最新トレンドの例として、AIエージェントを挙げました。

AIエージェントとは、簡単に言うと「自律的に行動できるAI」だとして、飯田氏は次の例を挙げました。

ユーザがAIに「○月×日の東京のホテルを予約してください」とだけ伝えたとします。するとAIは、「予約できるホテルを探す必要がある」とか「その前に予算を確認したほうがよい」などというように、まず何をすればよいのか考えたうえで「予算はいくらですか?」とユーザに返答します。このように、適切な行動を自ら検討し選択できるAIが、AIエージェントのイメージです。

また、用途に応じた複数のAIエージェントが連携する「マルチエージェント」により、さらに複雑な処理を実行できます。たとえば、「家電総合エージェント」に対して今月の電気料金を聞くと、連携する電気料金エージェント経由で回答が来ます。照明のオン・オフを指示すると、同じく連携するIoT家電エージェント経由でオン・オフが実行されます。

他の最新トレンドとして、飯田氏は「バイブコーディング」も挙げました。これは「Vibe (雰囲気)+Coding (プログラミング作業)」から来ており、端的に言うと、人間の言葉でニュアンスを伝えるだけでプログラムができるというものです。たとえば「To Do管理のWebアプリケーションを作って」などと依頼すると、生成AIが要望に沿ってプログラムを作成してくれる。つまりプログラミングを知らなくてもアプリケーションを作成できる。これは非常に大きな変化であり、IT人材の業務効率を最大化するという点においても、期待値が高まっている、と飯田氏は述べました。

生成AI活用におけるリスク

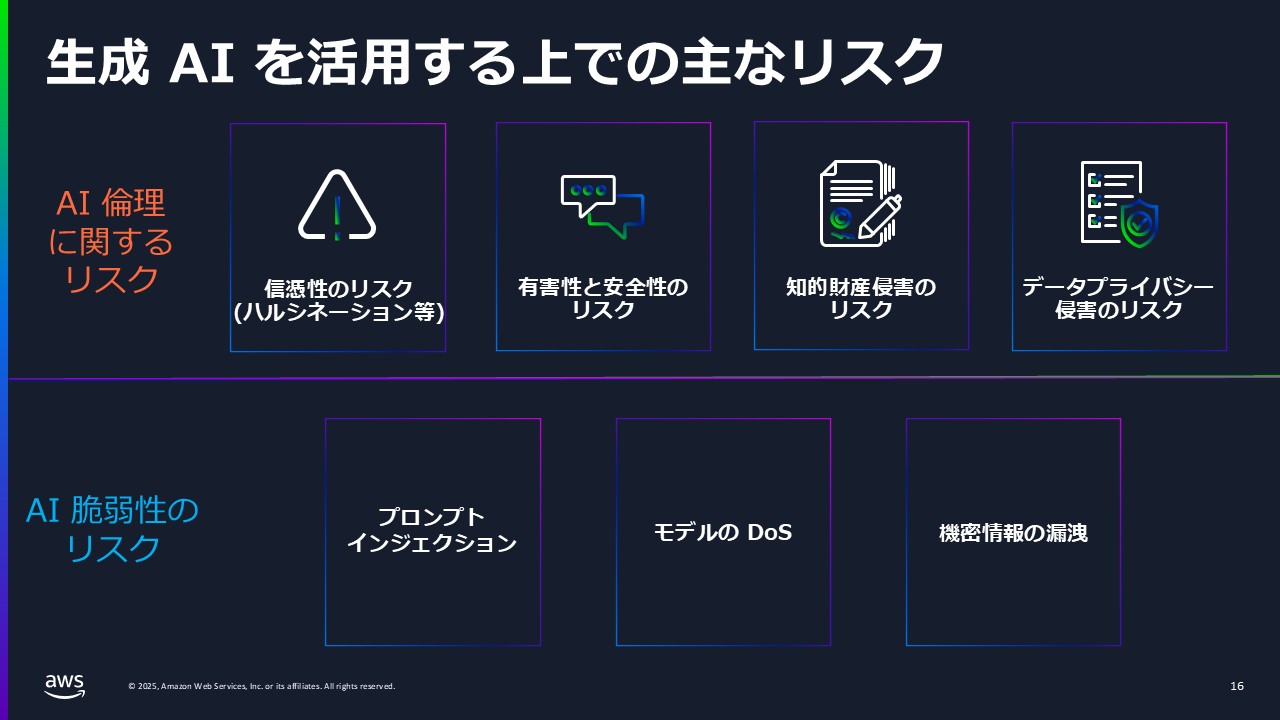

生成AIの活用が進むと、そのリスクも表面化してきます。飯田氏によれば、そのリスクは、「AI倫理に関するリスク」と「AI脆弱性のリスク」に分けられるということです。

図:生成AIを活用する上での主なリスク(セッション資料より)

飯田氏は、「AI倫理に関するリスク」のうち「有害性と安全性のリスク」を取り上げ、その内容を次のように説明しました。

●性別と職業に関するステレオタイプ(例:生成AIに医者を主人公とした小説を作ってもらうと、主人公が男性として描かれるなど)

●侮辱的な発言をするリスク(例:カスタマーチャットのボットがお客様に不適切な発言をするなど)

●差別的な発言をするリスク

また、「AI脆弱性のリスク」のうち「プロンプトインジェクション」についても詳しく説明しました。

生成AIには通常、事前定義されたガードレール※があり、不適切な出力を行わないように設定されていますが、悪意あるユーザがこれをバイパスするように意図的に作成したプロンプトによってモデルを操作し、意図しないアクションを実行させるのがプロンプトインジェクションです。

※編集部注: AIが意図しない出力やリスクを伴う発言をしないよう制御する仕組み

これにより、悪意あるユーザが、たとえば機密情報や他人の個人情報を開示させるような質問をAIモデルに対して行うことが考えられます。「このようなリスクに立ち向かっていかなければならないというのが、生成AIを安全に活用するうえでの難しさであり、また必要なところだ」と飯田氏は語ります。

生成AIにおけるセキュリティの考え方とAWSの取り組み

生成AIのセキュリティ対策に関しては、AWSを含め、様々な組織や団体からガイドラインやフレームワークが提供されているので、これらを参照するのもよいでしょう。

<関連記事>

・「OWASP Top 10 for Large Language Model Applications」2025年版のリスク概説

・MITRE ATLASとは何か?:概要編

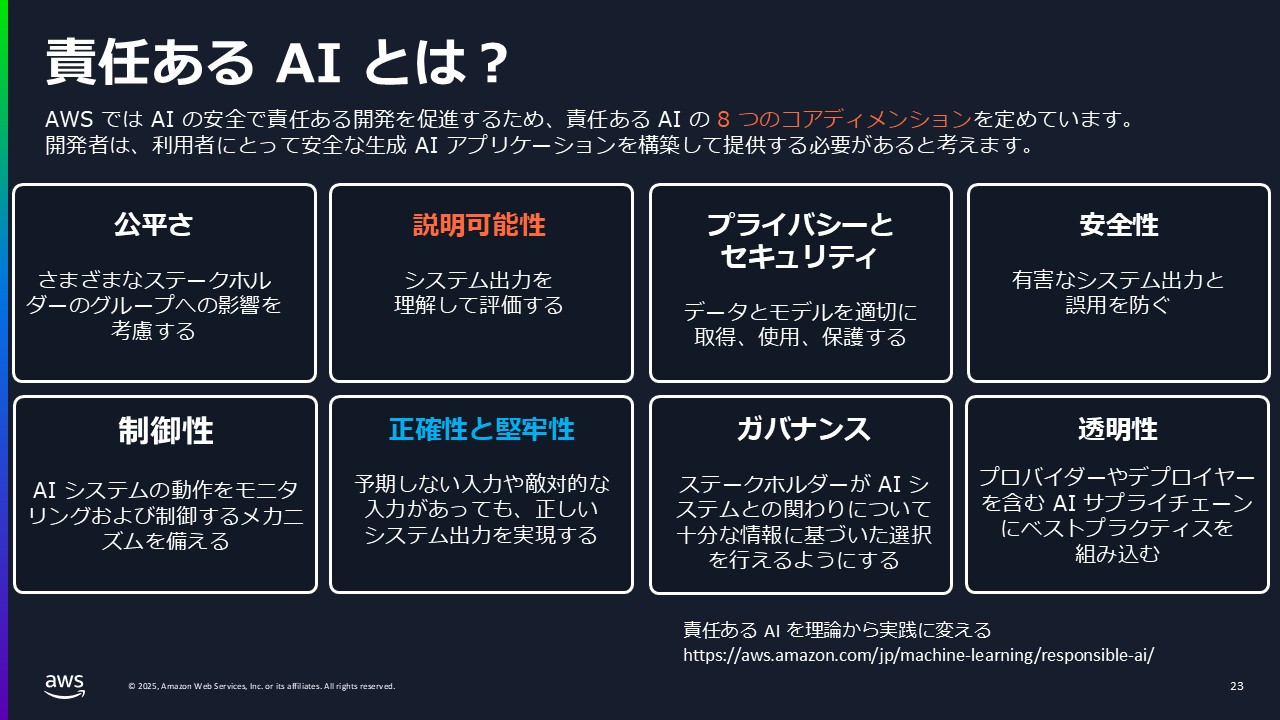

飯田氏は、AWSが定めるAIの安全で責任ある開発を促進するための責任あるAIの8つのコアディメンションを説明しました。

図:責任あるAIの8つのコアディメンション(セッション資料より)

これらのうち、今回は「説明可能性」と「正確性と堅牢性」をピックアップして解説しました。

●説明可能性:AIが不適切な出力を行った場合、なぜそのように出力したのかを説明できること。これは前述の「AI倫理に関するリスク」を減らすのに有効と考えられる。

●正確性と堅牢性:正しく答えられること、あるいは前述のプロンプトインジェクションがあったとしても、行うべきでない行動を抑制できること。これは「AI脆弱性のリスク」を減らすのに有効と考えられる。

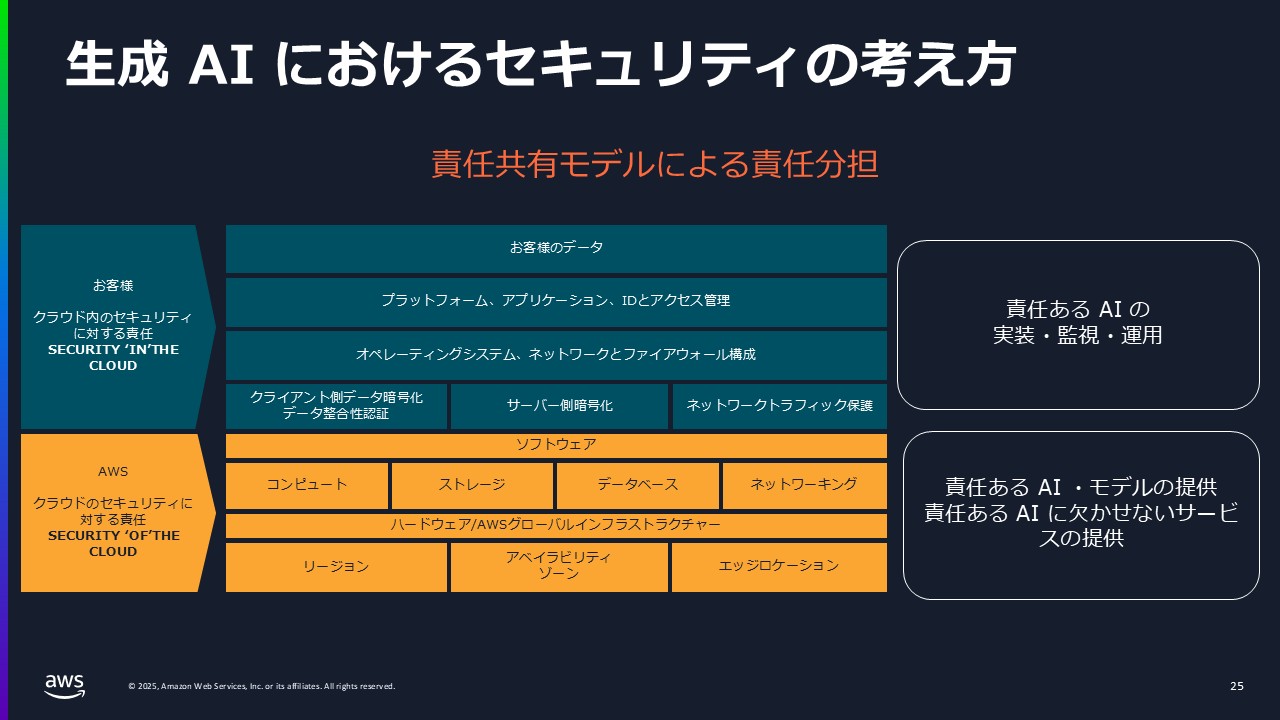

そして、このような責任あるAIを実現するために必要な考え方が「責任共有モデル」である、と述べます。これは、AWSとユーザのあいだでセキュリティの責任は共有されるというものです。

図:責任共有モデル(セッション資料より)

図のオレンジの部分では、AWSが、責任あるAIを満たすモデルの提供、責任あるAIを実現するために必要なサービスの提供を行います。

図の緑の部分では、お客様が責任あるAIの考えに基づいて、実装、日々の利用における監視、運用を行うというものです。

飯田氏はさらに、「Amazon Bedrock Guardrails」と「AWS AI Service Cards」を紹介しました。

「Amazon Bedrock」は生成AIを手軽に利用できるサービスですが、それに含まれる「Guardrails」は文字通りガードレールの機能を提供しています。これにより、取り扱ってほしくないトピックや、性別や人種などのセンシティブな表現の抑制度合いを設定できます。

「AWS AI Service Cards」は、AWSが提供するAIに関するサービスについて、使用の目的やユースケース、制限、公平性など、責任あるAI実現に関わる考慮事項を文書化して公開しているドキュメントです。

以上のように、AIをより安全に活用していくためのAWSの様々な取り組みを紹介いただきました。飯田氏は、セッションのまとめにおいて、「AWSの取り組みによってユーザの負担はある程度減ってはいるが、それでもユーザ自身が考えて取り組む要素もある。そのための支援となるようなサービスも提供しているのでぜひ利用していただきたい」とし、責任を共有することの必要性を再度述べました。

AI活用の時代に求められるリスク管理とTrend Vision Oneの役割

飯田氏のセッションに続いて、トレンドマイクロのプラットフォームイネーブルメント部 プラットフォームマーケティンググループ 担当部長 大田原 忠雄(おおたはら・ただお)が登壇し、AIを活用する際にユーザに求められるさまざまなセキュリティの要点をまとめ、それを支援するトレンドマイクロのソリューションを紹介しました。

写真:トレンドマイクロ 大田原 忠雄

2025年のガートナージャパンの調査で、生成AIの利用を禁止している日本の組織は0%である一方、AIシステムが不適切な出力や行動を行わないようにするための独自のガードレールを設けている組織は20%未満という結果が出ています。ビジネス環境でAIを利用する際には責任あるAIの実装・監視・運用を行う必要がありますが、まだ十分な取り組みがなされていないと考えられます。

AIのユーザが行う必要があることには、データの保護、AIモデルの保護、AIインフラの保護に加え、利用者のAIアプリケーションの保護、通信の保護などが挙げられますが、それぞれに対し、トレンドマイクロのセキュリティプラットフォーム「Trend Vision One」でソリューションを提供し、AI環境全体を保護します。

このうち「Trend Vision One - Zero Trust Secure Access - AI Service Access」では、次の機能により、外部からの攻撃への防御や、組織内のポリシー遵守を支援します。

●プロンプト・レスポンスの検査

●プロンプトインジェクションの防止

●AIサービスへのアクセス制御(使用可能なサービス・使用不可のサービスのコントロール)

●アクセス状況の可視化

●トラフィック制御

このようなソリューションを活用しながら、生成AIの利活用を安全に進めていただければ幸いです。

写真:トレンドマイクロ 児玉 典晃

今やほとんどの組織でクラウドを利用しているか、利用を検討していることと思います。クラウドの利用拡大に伴って、クラウド環境におけるサイバー攻撃被害もたびたび起こっています。

| 被害組織の業種 | 原因 | 侵入経路・侵入先 | 被害 |

|---|---|---|---|

| 情報サービス業 | 脆弱性 | 公開サーバのWebアプリケーション | アカウント情報の流出 |

| 情報通信業 | 設定ミス | 意図せず外部IPが付与された内部サーバ | 暗号化・サービス停止 |

| (複数組織) | 脆弱性 設定ミス 不注意 |

一般公開または侵害されたAWSキーの悪用で不正アクセスされたAmazon S3クラウドストレージ | 暗号化・ファイルの削除期限設定(攻撃者グループ「Codefinger」と推測される) |

<関連記事>

・AWS環境で意図しないサイバーリスクを可視化・軽減するには?~AWS Summit Japan 2025セッションレポート

・マルウェアを使用せずにAmazon S3上のデータを暗号化するランサム攻撃

クラウド環境が攻撃対象になり得る要因として、アプリケーションやソフトウェアの脆弱性、インフラ・ID・アクセス権限の設定ミスが挙げられるでしょう。このようなクラウド環境を守るのがCNAPP(シーナップ:Cloud Native Application Protection Platform)です。CNAPPは従来サイロ化されていた次の機能を統合したものです。

●CSPM (Cloud Security Posture Management):クラウド環境のセキュリティリスクを継続的に監視・管理、改善を支援

●CIEM (Cloud Infrastructure Entitlement Management):クラウド環境におけるアクセス権限を管理。過剰権限を監視・修正を支援

●IaC Scan (Infrastructure as Code Scan):IaC(Infrastructure as Code)の定義ファイルを分析し、脆弱性や設定ミスを検出

●CWPP (Cloud Workload Protection Platform):クラウド環境のワークロード(仮想マシン、コンテナ、サーバーレスなど)を保護

●Container Security:コンテナイメージのスキャンを行い、脆弱性やセキュリティリスクを検出

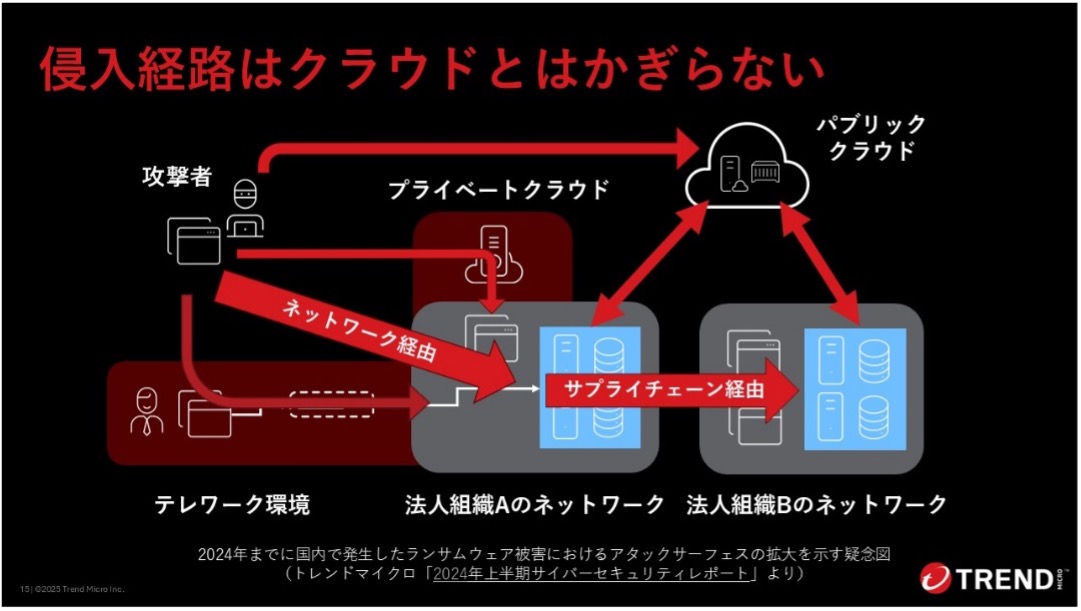

このようにCNAPPはクラウド環境の包括的保護に非常に有効ですが、攻撃者の侵入経路はクラウドとは限りません。下図のとおり、多様な侵入経路が考えられるため、プライベートクラウド、あるいはオンプレミスなども含めたハイブリッドクラウドを保護する必要があります。

トレンドマイクロのAI-Powered エンタープライズ サイバーセキュリティプラットフォーム「Trend Vision One」のCloud Securityでは、マルチクラウド・ハイブリッドクラウドの環境に包括的な保護機能を提供し、CNAPPの構成要素に対応できるようになっています。

●Trend Vision One – Cyber Risk Exposure Management – Cloud Risk Managementでは、

・脆弱性や設定ミスなど、包括的にリスクを管理します。

・過剰な権限やシャドー管理者を検出し最小権限を実現します。

また、以下の各モジュール:

●Trend Vision One – Endpoint Security

●Trend Vision One – File Security

●Trend Vision One – Container Security

これらは、オンプレミス・クラウドに対応しており、サーバの多層防御、アプリケーションのファイル操作時やクラウドストレージへのファイルアップロード時のマルウェアスキャン、コンテナ実行前のコンテナイメージスキャン、コンテナ実行時の脆弱性やマルウェアのスキャンなどが可能です。

また、セキュリティプラットフォームであるTrend Vision Oneでは、様々な資産からのテレメトリデータを収集、データレイクに統合・関連付けを行い、環境全体に潜む脆弱性や過剰な権限などのリスクを洗い出します。そして、AIを活用することで攻撃者の視点から、エントリーポイントを探し、重要資産までのルートを予測するAttack Path Predictionにより、対応の優先度が高いリスクを軽減していくことで、プロアクティブな対策が可能になります。

写真:トレンドマイクロ 清水 美佳

医薬品の開発、産業用VRの開発、あるいは漁業の効率化―。これらはAIが革新をもたらしている事業分野の一部です。もっとも、どのような分野であっても、日々の業務でAIを活用しない日はほとんどないかもしれません。

革新がもたらされる一方で、サイバー攻撃者もAIを悪用しています。いくつか例を見ていきましょう。

フィッシングメール作成におけるAIの悪用

●自然なフィッシングメールの作成

かつてのフィッシングメールは、スペルや文法の間違いなどにより人間の目でも比較的容易に見分けられました。しかし、AIによってどの言語でも正確で自然な文面が作成されるようになり、真偽の見分けがつかなくなっています。

●標的型フィッシングメール作成の効率化

たとえば企業の経営層を標的とする場合、標的のLinkedInでの投稿やそれに対するコメントをAIに学習させ、実際のイベントや人名を含むフィッシングメールが効率よく作成できるようになっています。

ディープフェイク技術の悪用事例

●香港のグローバル企業で、偽のビデオ会議により約38億円の詐欺被害

●著名人を騙る偽動画による暗号通貨詐欺

●広告代理店WPPのCEOを騙るビデオ会議で、金銭や個人情報を要求

これらの事例では、YouTubeなどの動画で標的の容姿をAIに学習させ、「フェイススワップ(顔入れ替え)」によってフェイク動画を作成したと考えられます。また、LinkedInなどから標的の部下を特定し、部下を偽のビデオ会議に出席させ、機密情報の送信を指示する場合もあり得ます。

セッションでは、動画・音声のディープフェイクがいかに巧妙であるかを検証したトレンドマイクロのデモもご覧いただきました。

写真:デモ動画を見せながら解説する清水

AI環境そのものもアタックサーフェスに:その対策は?

攻撃者が攻撃手法にAIを悪用する一方、AI環境そのものがアタックサーフェスにもなっており、たとえば次のようなリスクが想定されます。

●AIの学習用データの漏洩リスク

●AIモデルに対して大量のアクセスを行うDoS攻撃のリスク

●AIインフラにおける脆弱性悪用のリスク

これらのほかにも、従業員が生成AIサービスにアクセスする際の情報漏洩リスクや、ディープフェイクによる詐欺に遭うリスクもあり得るでしょう。トレンドマイクロでは、組織のAI環境全体を守る「Security for AI」の目指すべき姿を描き、次のような対策を提供しています。

Trend Vision One – Endpoint SecurityTM “Deepfake Detector”では、ビデオ会議中のディープフェイクの可能性をリアルタイムで検知し、アラートを表示します。

Trend Vision One – Zero Trust Secure Access – AI service accessTM では、生成AIに対するプロンプトを検査し、機密情報の入力禁止などの自組織のルールに則っているかどうかをチェックします。逆に生成AIからのレスポンスも検査し、不適切なキーワードが含まれるレスポンスをブロックします。

ほかにも、AI環境で守るべき様々なレイヤーが抱える課題やリスクに、Trend Vision Oneというひとつのプラットフォームがソリューションを提供しています。今後もAIの活用が進むなかで、Trend Vision Oneとともにより安全にイノベーションを進めていただければ幸いです。

<関連記事>

・「OWASP Top 10 for Large Language Model Applications」2025年版のリスク概説

・MITRE ATLASとは何か?:概要編

・「AI事業者ガイドライン」から読み解くAI利用時のセキュリティ対策

・セキュリティ運用におけるAI活用のポイント(2024年の当社主催のサイバーセキュリティカンファレンスにおけるセッション解説記事)

・2024 Risk to Resilience World Tour Japanを一気に振り返る(2024年の当社主催のサイバーセキュリティカンファレンス全体の解説記事)