サイバー犯罪

Telegramで広がる日本の犯罪マーケット:トクリュウを支えるエコシステムの実態

通信アプリ「Telegram(テレグラム)」において、銀行口座の売買、偽装身分証の作成、飛ばしのSIM販売などのやり取りが日本語で行われています。本記事ではトクリュウと密接に関連するTelegramを介して広がっている日本の犯罪マーケットの状況について解説します。

世界的に、犯罪者のコミュニケーション手段としてTelegramの利用が目立ってきています。エンドツーエンド暗号化による高い秘匿性と、アカウント作成時の匿名性の高さが、違法取引の温床となっている側面があります。

日本でも、その影響は深刻化の一途をたどっています。特殊詐欺や強盗事件に若者を勧誘する「闇バイト」では、募集段階からTelegramへ誘導するケースが頻発しており、警察庁も注意を呼びかけています。特に匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」による特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺、強盗・窃盗、オンラインカジノ、フィッシング詐欺といった数々の犯罪において、Telegramが重要なインフラとして機能している状況です。

トレンドマイクロの調査では、Telegram上で日本語によるさまざまな違法商材・サービスの取引が確認されました。銀行口座の売買、偽造身分証の作成代行、飛ばしSIMの販売、クレジットカード情報の売買が、まるで通常のマーケットプレイスのように行われている実態が浮き彫りになっています。

本記事では、Telegram上に形成された日本の犯罪マーケットの実態と、そして私たちが知っておくべきリスクについて詳しく解説します。

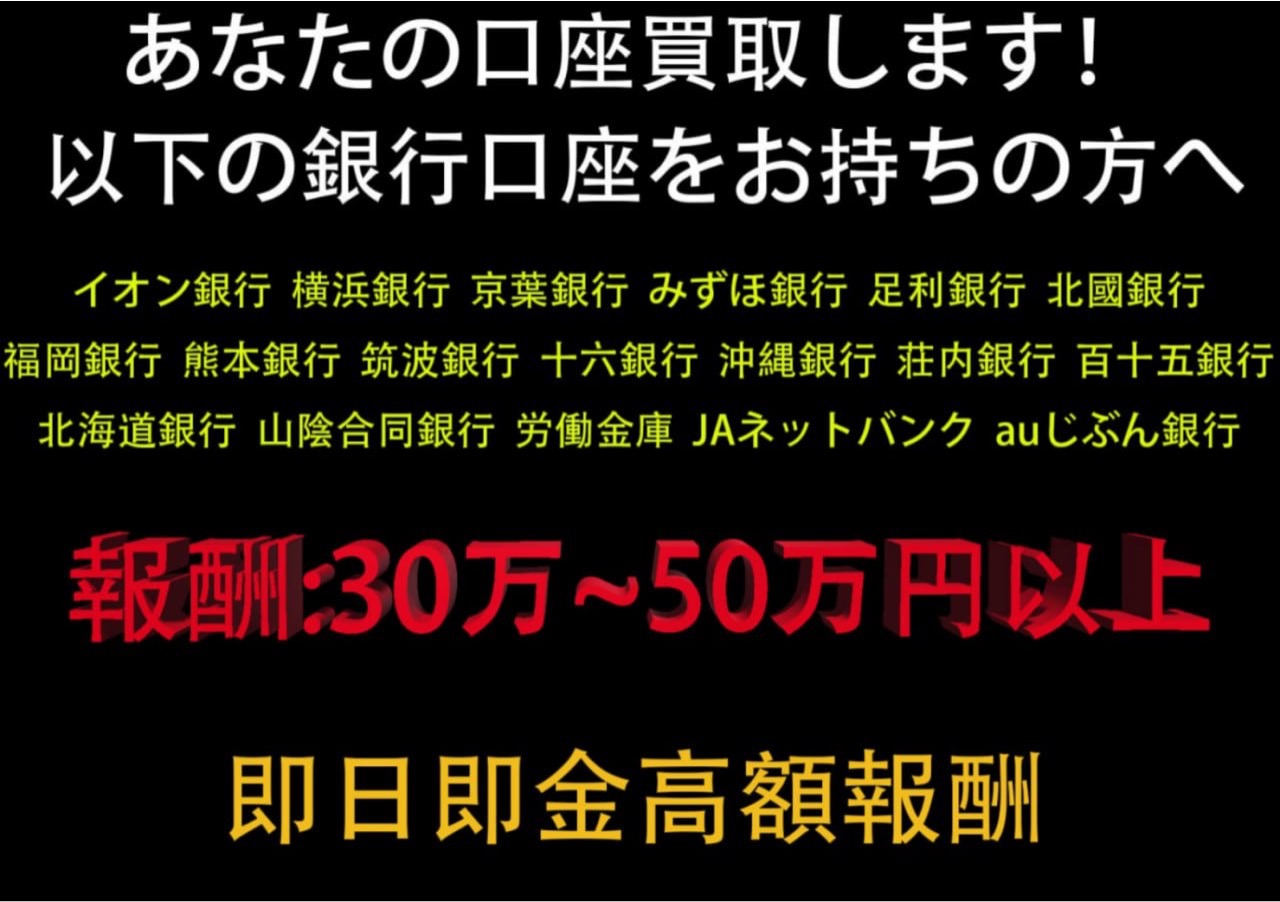

銀行口座の売買

犯罪者が自分の身元を隠して違法な金銭取引を行うには、他人名義の口座が不可欠です。特殊詐欺で被害者から振り込ませた金銭の受け皿として、あるいはマネーロンダリング(資金洗浄)で犯罪収益を転々と移動させる中継地点として──こうした用途のため、銀行口座の売買がTelegram上で活発に行われています。

実際にTelegram上では、銀行口座の買い取り金額を1件30~50万円以上とする投稿も確認されています。この高額な取引価格は、犯罪者にとって他人名義口座がいかに価値の高い「商品」となっているかを物語っています。しかし、こうした口座の売買は売り手・買い手の双方が犯罪行為にあたります。高額報酬に惑わされて安易に口座を提供することは、重大な犯罪への加担を意味するのです。

大手銀行と比較して、マネーロンダリング対策のリソースや監視体制に制約があると言われる地方銀行やネット銀行が不正な口座売買の主要なターゲットとなっている

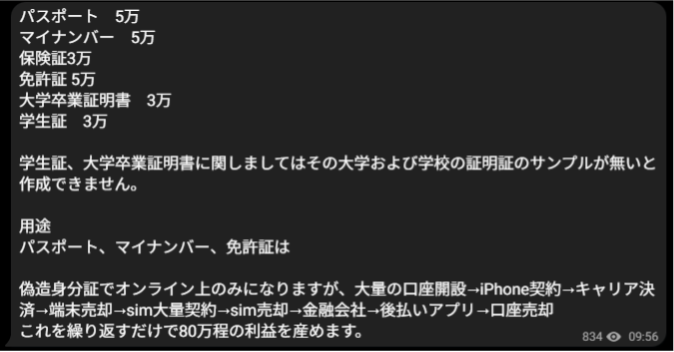

偽造身分証の作成

Telegram上では、偽造身分証の作成を代行する業者が複数活動しています。これらの業者は、金融機関での口座開設やSIM契約の審査を不正に突破するための「道具」として、精巧な偽造身分証の提供を謳っています。

パスポート、マイナンバーカード、運転免許証などの身分証が、1件5万円前後という価格帯で取引されています。中には、課税証明書や印鑑登録証明書、大学の卒業証書、企業の社員証などの作成を請け負うとする業者も存在します。サンプル画像上は、非常に精巧に作られているように見え、肉眼での判別は極めて困難と推察されます。

近年、金融機関や通信事業者では、オンライン上で身分確認を完結できる「eKYC(electronic Know Your Customer)」が普及してきました。しかし、対面確認がない分、偽造身分証を見破ることはさらに難しくなっています。犯罪者は、この仕組みの盲点を突き、偽造身分証を使ってオンラインで不正に口座を開設しようと試みているのです。

金融機関や通信事業者にとって、こうした偽造身分証による不正契約は、犯罪発覚後の事後的な被害対応コストやサービスの信用失墜につながる深刻な脅威となっています。

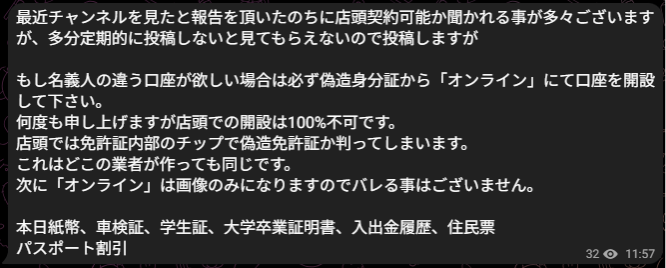

飛ばしSIMの販売

「飛ばしSIM」とは、契約者本人ではない第三者が、他人名義や架空名義、または不正に入手した個人情報を使って契約・譲渡されたSIMカードのことです。主に特殊詐欺における通話やSMSの送信、オンラインサービスの認証回避などに悪用されています。

犯罪者自身の身元とは無関係の名義で契約されていることが多いかつ匿名性が高いため、飛ばしSIMを使って犯罪行為を行っても、捜査機関などの追跡を回避しやすい、とされます。このため、詐欺を行う犯罪者にとって重要な犯罪インフラの1つとなっています。

また、多くのオンラインサービス(銀行、決済アプリ、SNSなど)では、アカウント作成やログイン時の本人確認に携帯電話番号を使ったSMS認証を採用しています。不正なSIMカードがあれば、この認証を突破し、不正送金や詐欺行為を実行することが可能になります。

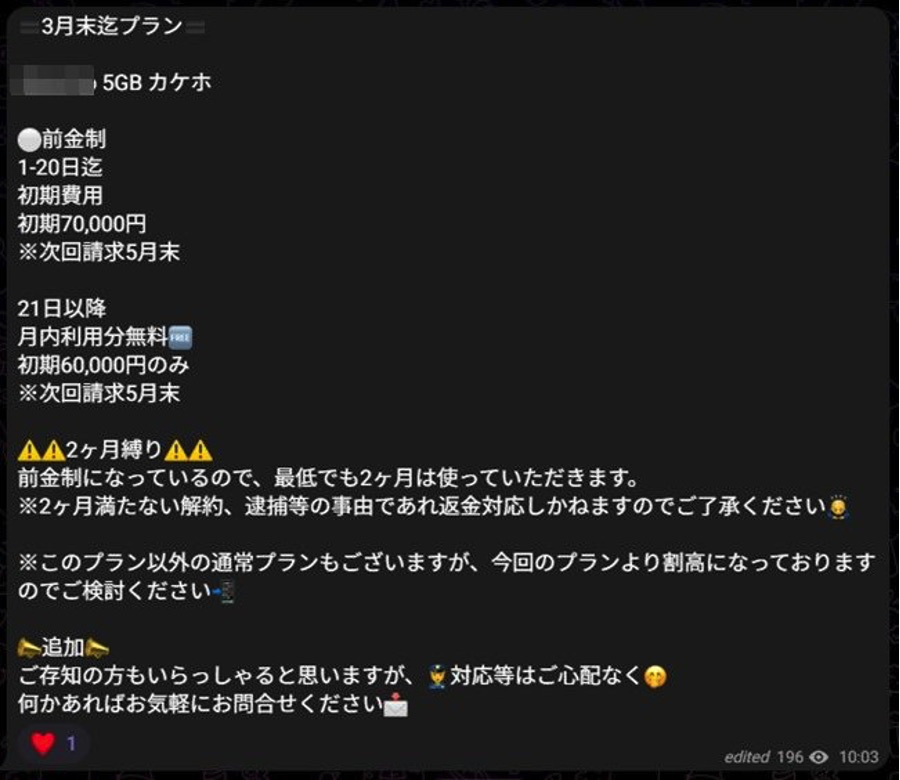

トレンドマイクロが確認している事例では、データSIMが8千円、音声通話SIMが1万円という価格帯で販売されていました。また、国内携帯電話事業者が提供する国内通話無料サービスプランに対応したSIMが販売されている事例もありました。該当のプランは2019年に新規申し込み受付が終了していますが、特殊詐欺(オレオレ詐欺、還付金詐欺など)では長時間の通話が頻繁に行われるため、犯罪者にとって非常に魅力的な「商品」となっています。該当プラン対応SIMは、初期費用7万円という高額で取引されていました。

該当の携帯談話会社のeSIMの不正利用については過去に注意喚起も行われています。

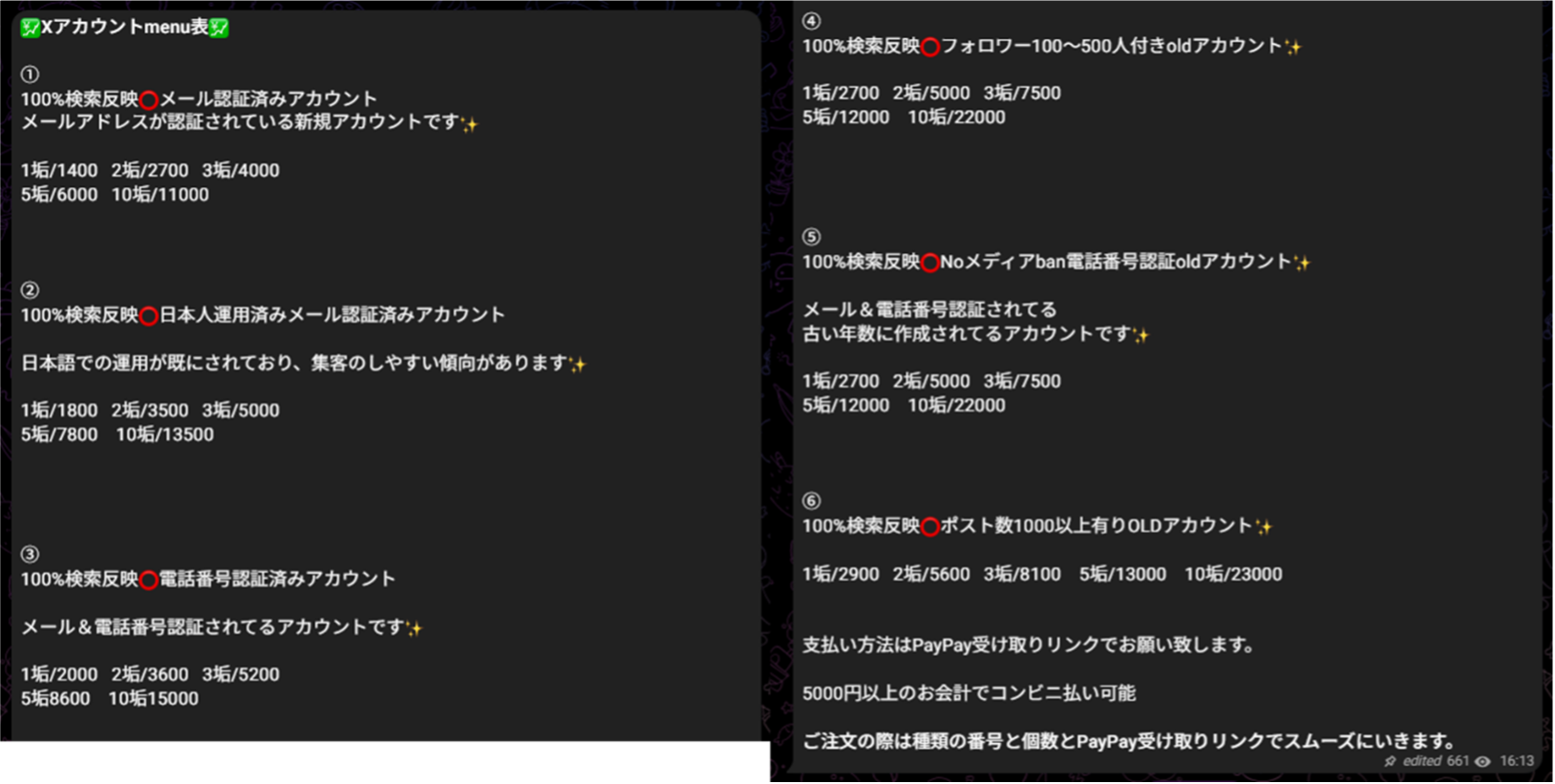

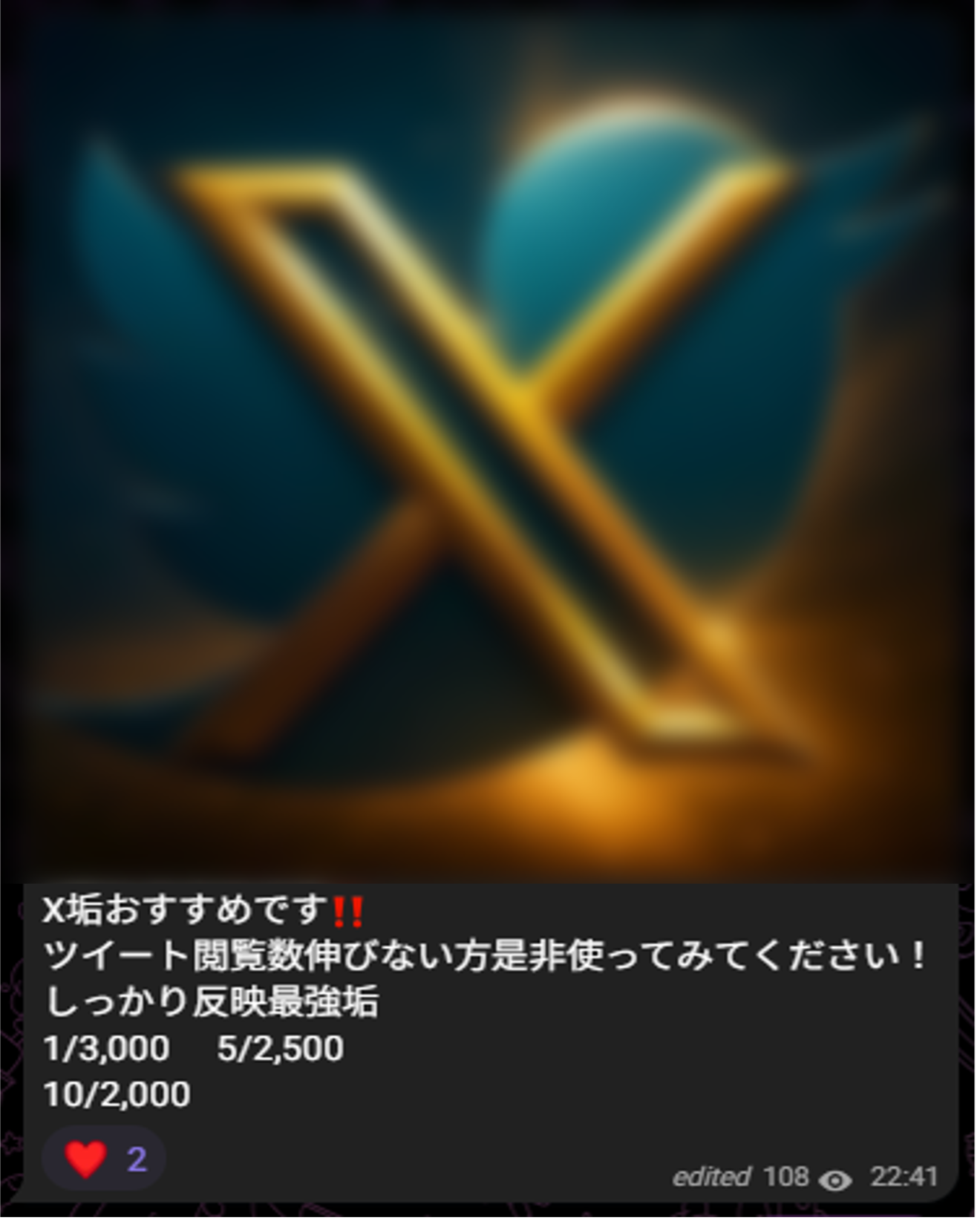

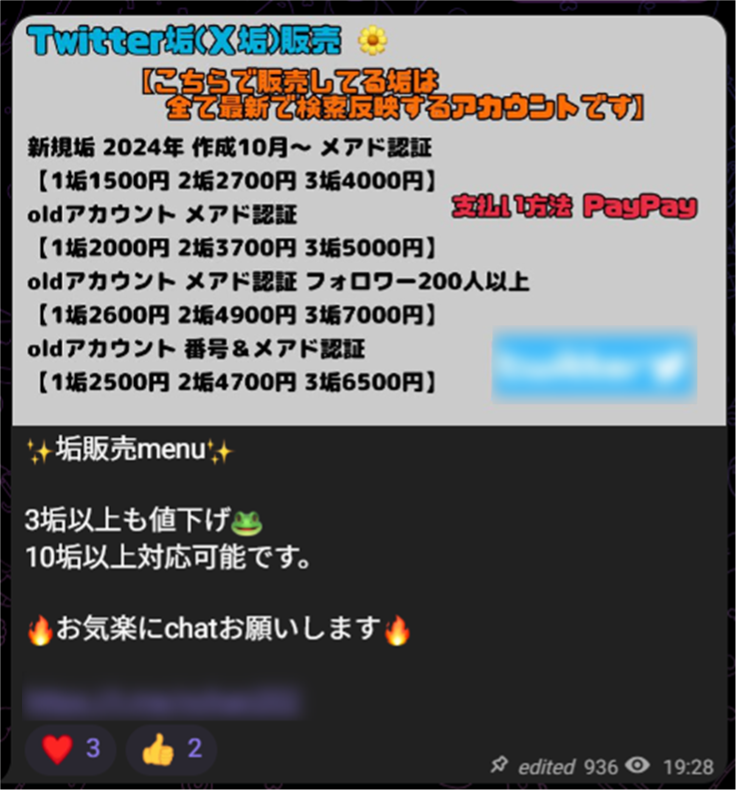

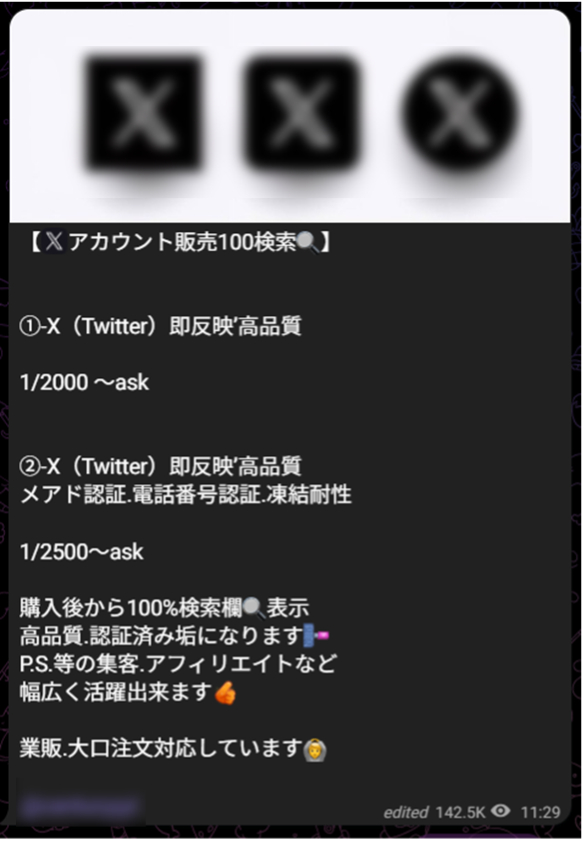

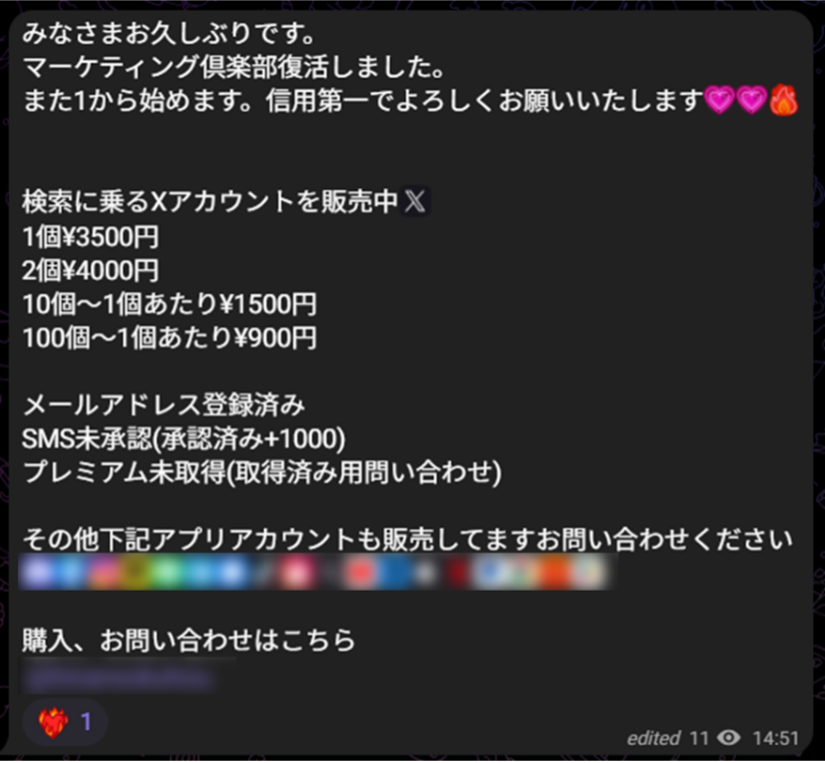

- 検索結果に反映される(検索制限を受けていない)

- 電話番号認証を完了している

- 一定以上のポスト数と運用期間がある

これらの条件を満たすアカウントは、集客力が高く、アカウント凍結のリスクも低いと見なされるため、犯罪者の間で価値が高くなっています。中には、大口注文(数十〜数百単位のアカウント販売)に対応できるとする業者も存在し、組織的な犯罪活動への供給体制が整っていることがうかがえます。

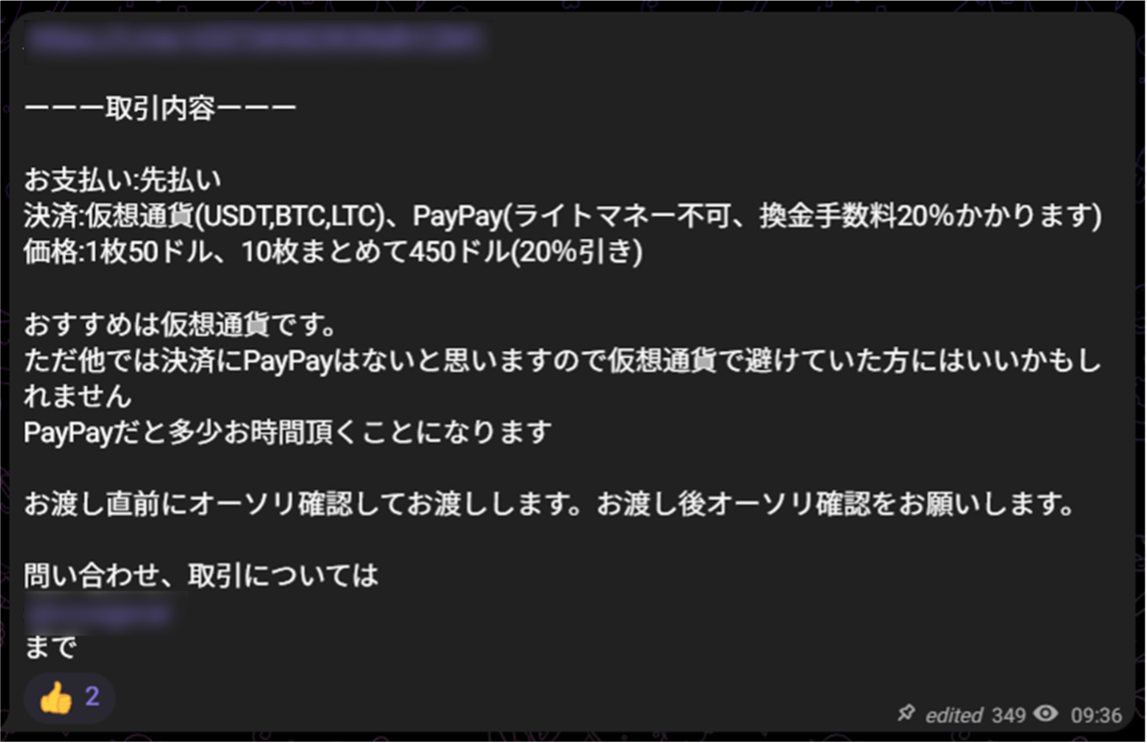

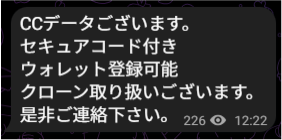

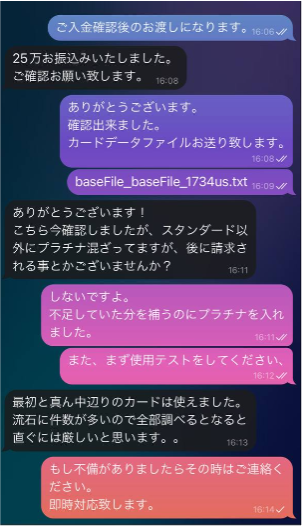

クレジットカード情報の悪用

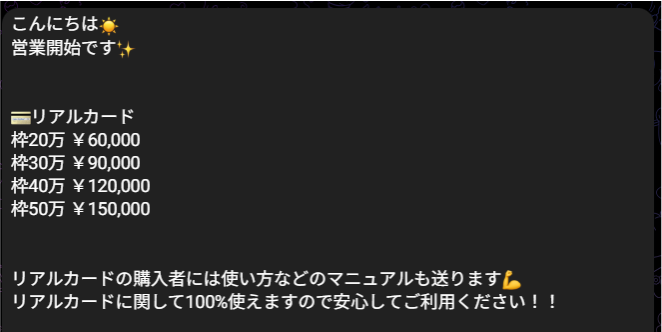

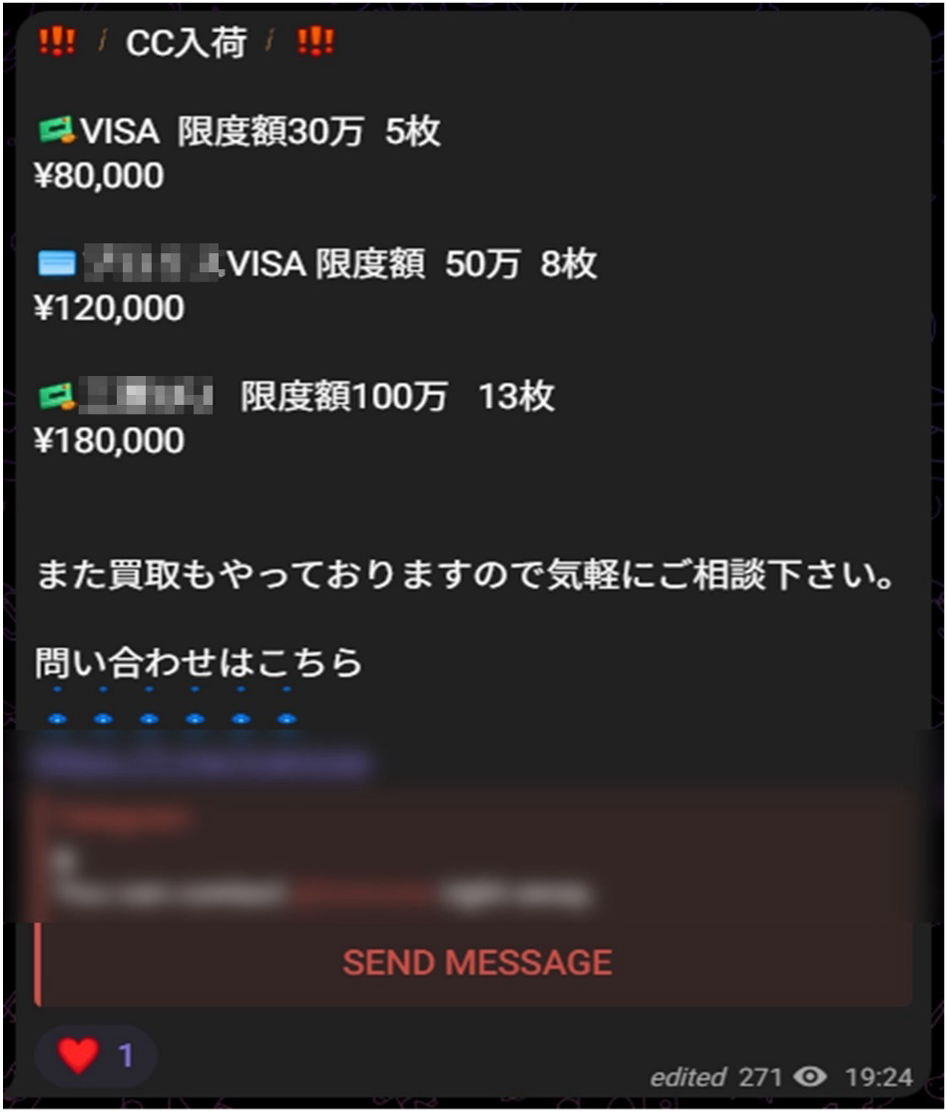

不正に入手・作成されたクレジットカードやデビットカードの情報が悪用されているケースがTelegram上で確認できます。現物のカード(リアルカードと表現)が取引されることもあれば、クレジットカード情報(クレジットカード番号、有効期限、カード氏名、セキュリティコードなど)のデータが売買されることもあります。

BIN(Bank Identification Number、銀行識別番号)を指定してカード情報を購入できる業者も存在します。BINはカード番号の先頭数桁で構成され、そのカードをどの金融機関が発行したのかを識別するために使われます。これは、犯罪者はBINを元に不正に入手されたカード情報が「どの国や地域で発行されたものか」を特定し、そのカードを最も効率的に不正利用(現金化など)できる方法や場所(ECサイトなど)を選びます。

そのため、犯罪者の間でもBINは取引や不正利用の「効率化」のために重要視されています。BINごとに保有している在庫数を詳細に記載し、商品の豊富さをアピールする業者も存在します。中には5,000件以上のクレジットカード情報を在庫として取り扱っていると謳う業者もいました。

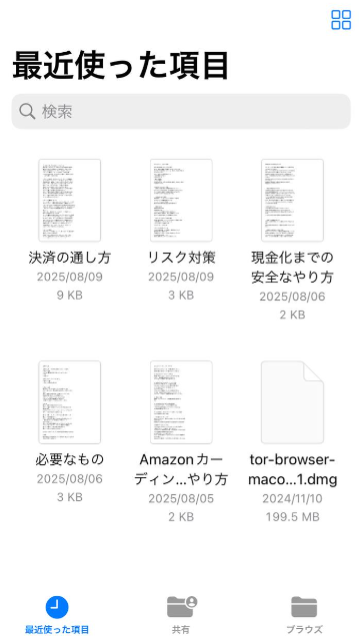

さらに、不正に入手した他人のクレジットカード情報を利用して、オンラインで商品やサービスを不正購入したり現金化する行為を示す「カーディング」のマニュアルを作成・配布している業者も確認されています。これらのマニュアルは3万円で販売されており、犯罪の「ハウツー」までもが商品化されているのです。

こうしたカード情報の不正利用により、クレジットカード会社や加盟店は、チャージバック(不正利用による返金)対応や不正検知システムの強化など、多大なコストを負担しています。

オンラインカジノの宣伝

日本国内からオンラインカジノを利用する行為は、海外のオンラインカジノサイトであっても、日本の刑法における賭博罪に該当するため違法行為となります。近年、オンライン上で行われる賭博事犯の検挙数は増加傾向にあり、警察庁のデータでは令和6年には279人(前年比172人増)が検挙されている状況です。

関連情報;警察庁「2025年上半期国内サイバー犯罪レポート」で法人組織が押さえておくべきポイントは?

しかし、Telegram上では現在も、日本人向けにオンラインカジノを宣伝・勧誘する業者が多数存在しています。こうした業者は、オンラインカジノの運営者自身、もしくは勧誘によってアフィリエイト報酬を得ている人物であると考えられます。

宣伝手法は巧妙で、「損失が発生した場合にはキャッシュバックが付与される」といったキャンペーンや、メジャーリーグベースボールのワールドシリーズなど人気スポーツイベントへの賭博に誘導するもの、「日本語完全対応」を謳って日本人ユーザーの心理的ハードルを下げようとするものなど、多岐にわたります。

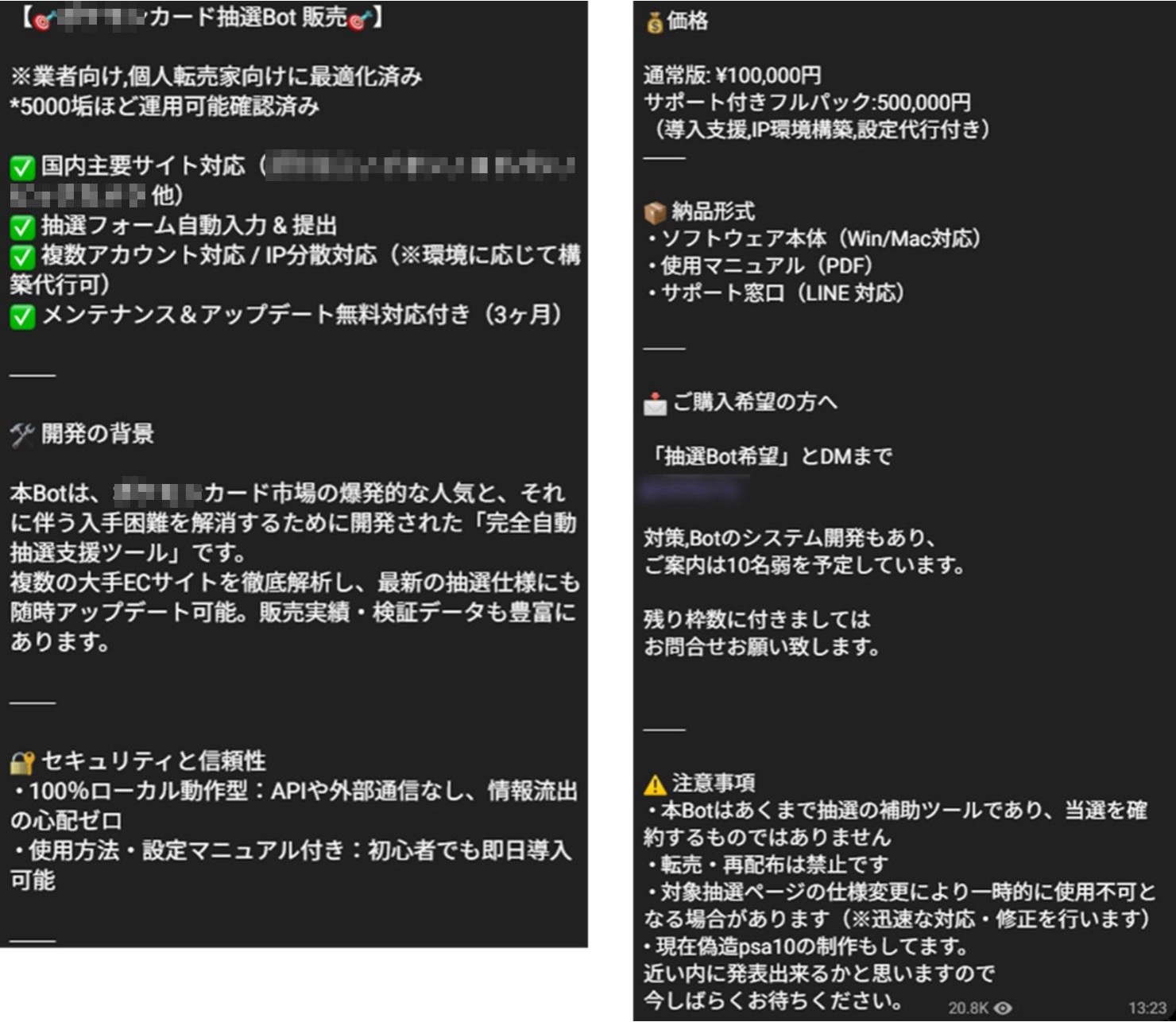

不正なBot

近年、転売目的の個人や集団による「買い占め」や「高額転売」が社会問題化していますが、この転売ビジネスを支援する不正なBotがTelegram上で販売されています。

トレンドマイクロが確認した事例では、人気のキャラクターカードの抽選販売に特化したBotが10万円で販売されていました。このBotは、抽選販売フォームを自動入力する機能を持ち、通常では当選確率の低い人気商品を大量に獲得することを可能にします。実際に、定価5,800円のキャラクターカードBOXが1万円を超える価格で転売されている事例も確認しました。

さらに懸念されるのは、このBotで使用されるアカウントが、フィッシング詐欺で不正に入手されたものである可能性です。2025年9月には公式サイトから注意喚起が公表されており、不正ログインが確認されたことが公表されています。現在、公式サイトでの抽選参加には電話番号の登録が必要ですが、トレンドマイクロの調査では、公式サイトに不正に登録するための電話番号を窃取するためのフィッシングサイトを確認しています。

対策:被害者にも加害者にもならないために

被害者にならないための対策

今回紹介したように、Telegram上で不正に売買されているものの多くは、他人の個人情報やそれを悪用したものです。このようなマーケットが存在することで、一度盗まれた個人情報は何度も転売され、長期間にわたって悪用され続けるリスクが高まります。

Telegramで売買されている個人情報はフィッシング詐欺によって盗み取られた可能性が高いです。金融機関、通信事業者、ECサイトなどへのアクセスは、検索結果やSNSのリンクからではなく、必ずブックマークや公式アプリから行うようにしてください。SMS・メールで届く「アカウントが停止されます」「不正利用を検知しました」などの緊急性を煽るメッセージは、まず疑うことが重要です。

銀行口座、メールアカウント、SNSなど重要なサービスには、二段階認証/多要素認証を設定することを強く推奨します。また、パスワードの使い回しは絶対に避け、パスワード管理ツールなどを活用して、サービスごとに異なる強固なパスワードを設定すべきです。

また、定期的に自分の銀行口座やクレジットカードの利用明細を確認する習慣をつけることも重要です。身に覚えのない取引を早期に発見できれば、被害を最小限に抑えることができます。不審な取引を見つけた場合は、すぐに金融機関に連絡してください。

加害者にならない、させないための対策

SNS上では「高収入」「簡単な作業」「即日入金」などの魅力的な文言で勧誘する投稿が頻繁に行われています。一方でこれらの多くは、重大犯罪に関与してしまう恐れがあるものです。特に若年層が犯罪に巻き込まれやすい背景には、経済的な困窮とデジタルネイティブ世代特有のSNSへの親和性があります。

「誰でもできる」「すぐに稼げる」という誘い文句は、アルバイト探しをしている学生や、正規雇用に就けず悩んでいる若者にとって、非常に魅力的に映ります。しかし、その実態は特殊詐欺の「受け子」「出し子」、強盗事件の実行犯、あるいは自分の銀行口座やSIMカードを犯罪組織に提供する「道具」としての役割です。

こうした犯罪から若者を守るためには、家族全体でのケアと対話が極めて重要です。「困ったときは必ず相談してほしい」というメッセージを日頃から伝え、実際に相談があったときには否定せず、一緒に解決策を考える姿勢を見せることを心掛けましょう。

一度、このような犯罪に加担してしまった場合、提供した身分証明書から「家に行く」「家族に危害を加える」と犯罪組織から脅されて逮捕されるまでやめられないことがあります。このような犯罪に加担してしまった場合には、警視庁総合相談センター又はヤング・テレホン・コーナーに相談してください。

・警視庁総合相談センター

・電話:#9110 又は 電話:03-3501-0110(代表)

・ヤング・テレホン・コーナー(警視庁少年相談係)

・電話:03-3580-4970