- About Trend Micro

- Sustainability & CSRへの取り組み

- Regions in Action

- CSR活動 スマイルプロジェクト

- 第65回SMILE PROJECT

東日本大震災ボランティア 2025年6月(第65回トレンドマイクロスマイルプロジェクト)

2025年6月20日から22日までの3日間、社員10名で気仙沼市と陸前高田市を訪れ、震災遺構の見学や語り部の方のお話を伺う活動を行いました。また、気仙沼図書館でのセキュリティ教室や、桜ライン311の草刈り活動なども実施いたしました。

4月に新卒として入社した上原と磯野が、活動内容について報告いたします。

■1日目(6月20日):安波山・復興祈念公園見学

上原

新幹線と貸し切りバスを乗り継いで気仙沼に到着後、まずは安波山から市内を一望しました。

港では船が絶えず行き来しており、気仙沼の暮らしには海が欠かせないことを実感しました。その一方で、14年前にこの穏やかな海が巨大な津波となって押し寄せてきたという事実が、にわかには信じられませんでした。

次に、気仙沼市復興祈念公園を訪れました。公園の頂上には、震災で犠牲になった方のお名前が記された銘板が設置されていました。年齢を問わず、多くの方が亡くなられたという現実を改めて目の当たりにし、胸を締め付けられる思いがしました。

公園では地元の方にお話を伺うことができ、重要な事実を教えていただきました。

「銘板に記載されているのは一部の方で、実際にはより多くの方が犠牲になっている。遺族が銘板への記載を断られた方や、震災関連死として犠牲になられた方などが多くいらっしゃる」

この言葉から、震災が与えた影響の大きさ・深刻さを実感しました。

さらにその方は、「とにかく自分の判断で逃げること、高い場所へ避難することの大切さ」を繰り返し強調されていました。その言葉には、震災を経験されたからこその重みがありました。

米沢商会での米沢さんの語り部

午後は陸前高田市へ移動し、震災遺構の一つである米沢商会ビルを訪れました。

建物の所有者である米沢祐一さんは、震災当日、押し寄せる津波から逃れるために屋上の煙突によじ登り、間一髪で難を逃れたそうです。しかし、当時避難所として指定されていた近くの市民会館に向かったご両親と弟さんは、残念ながら犠牲となられたそうです。

私たちは米沢さんに建物内を案内していただきながら、被災当時の様子を追体験させていただきました。実際に煙突にも登り、当時の景色や米沢さんの感情を想像することができました。この体験を通じて、災害の恐ろしさについてリアリティをもって体感しました。

特に印象深かったのは、この遺構の維持管理をすべて米沢さん個人の負担で行っているというお話でした。早朝から草刈りなどを行われているほか、建物の安全性確認などもご自身で依頼されているそうです。被災された方にとって、震災の記憶は辛く苦しいものであるはずです。そうであるにもかかわらず、「他の人、後世の人が同じ被害に遭わないために」という強い使命感を持って、記憶を継承する活動を続けられている姿が、心に深く刻まれました。そして、お話を伺った我々もそれに応え、減災・防災の意識を持ち、周囲の方に発信しなければならないと強く感じました。

すがとよ酒店での菅原文子さんの語り部

夕方には再度気仙沼市へ移動し、すがとよ酒店さんを訪れました。

店主の菅原文子さんは、津波によってご主人と義理のご両親を亡くされました。さらに店舗も津波で全壊の被害を受けるなど、絶望的な状況であったのにもかかわらず、被災後わずか1か月で仮設店舗を準備し、営業を再開されたそうです。菅原さんは、「すぐに立ち上がることで地域の復興の象徴となり、結果として多くの方に知っていただけた」と語られました。言葉では言い表せないほど過酷で苦しい状況の中でも、前を向いて歩み始める強さに、深い感銘を受けました。

菅原さんのお話で最も心に残ったのは、「感情共有」の大切さについてでした。

「被災地への支援の在り方はさまざまですが、最も大切なのは被災者の感情を共有すること。それによって被災者の心に火がともります。そして何度も訪れてくれることが、私たちの生きる力につながるのです」

私自身、被災者のために何ができるかを考える機会は多くありましたが、具体的な行動に移すことができずにいました。このお話を通じて、被災された方にとって価値の大きい支援の一つが「現地を訪れ、感情を共有すること」であることを学びました。そして、今後も継続して訪れようと決意を固めました。

明海荘

今回のスマイルプロジェクトでは、気仙沼大島の明海荘さんに宿泊させていただきました。到着時には弊社の旗を掲げてお出迎えいただき、参加者一同は大変盛り上がりました。

明海荘さんには過去のスマイルプロジェクトで何度もお世話になっているほか、ボランティア活動の一環として、館内でのリモートワークスペースの整備に協力させていただいたこともあります。

今回も美味しいお料理と快適な大浴場、そして何よりも温かいおもてなしのおかげで、充実した滞在となりました。明海荘の皆様のご厚意により、翌日の活動に向けて英気を養うことができました。

■2日目(6月21日):ヤマヨ水産で牡蠣養殖の見学

磯野

2日目の初めはヤマヨ水産さんで牡蠣養殖の見学をさせていただきました。私たちを笑顔で出迎えてくれた代表の小松さん。お話を伺う中で、その笑顔の裏にある苦悩を知ることができました。

今回見学させていただいた養殖筏や工場は津波の後に再建したもので、震災当時は何もかもが流されてしまったそうです。そして、新しく建てた建物もまた同じ被害にあってしまう可能性があります。

「もう一度津波が来たら、ここはまた被害にあってしまう」

全てが流されてしまった場所で、それでも再び海に向き合う強さを感じたとともに、普段は柔らかく心地の良い波の音が、不安を帯びたさみしい音にも聞こえ始めました。

今回は実際に船に乗らせていただき、牡蠣養殖の筏のすぐ近くまで案内していただきました。

牡蠣は山に囲まれた栄養が豊富な海でよく育つそうです。そして、まさに気仙沼のこの地は、山に囲まれ、波は穏やかな牡蠣養殖に適している場所。この土地で育った牡蠣の魅力を知ることができました。

「山を大切にしないと海は育たない」

全ての自然を大切にして、自然と融合しながらお仕事をする姿勢には多くの学びがありました。

気仙沼図書館でのセキュリティ教室

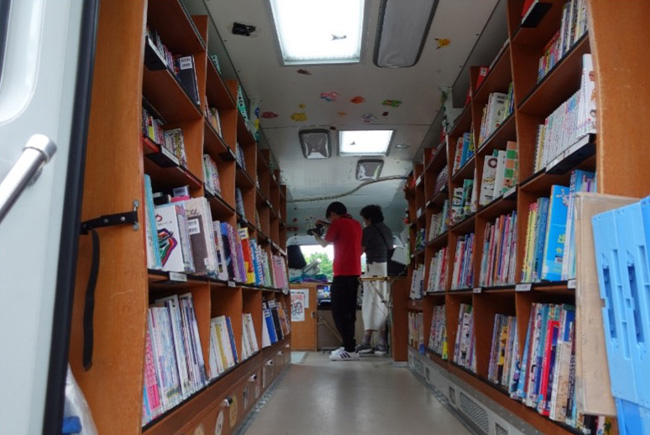

午後には気仙沼図書館に伺いました。気仙沼図書館には震災支援として移動図書館や本を寄贈させていただいています。

また、過去には「iPad使い方教室」や、「セキュリティ教室」を開催し、気仙沼の方々が安心・安全にインターネットを利用できるような取り組みを行ってきました。

そして今回もその取り組みの一環として、新卒4名で「初心者向けインターネットセキュリティ教室」を開催させていただきました。

入社して3か月、初めてトレンドマイクの社員として社外の方と接する機会でした。

教室が始まるまでは参加者の方に有意義な時間を提供できるか不安でしたが、皆さんが興味深そうにお話を聞いてくださり、あっという間に楽しい時間になりました。

教室の中では、一方的に話すだけでなく皆さんの声に耳を傾ける時間もありました。

「実は以前、怖い思いをしたことがあって。」

そんな言葉に触れるたびに、私たちが貢献できる”守るべき生活”が身近にあることを感じました。

この小さな教室が、もしかしたら誰の被害を防ぐきっかけになるかもしれない。そんな手ごたえを感じられたことがなによりの収穫です。少しの行動で皆さん一人一人の生活を守れることを心に残して、この経験をこれからの仕事の土台にしたいと思います。

また、このセキュリティ教室を開催するにあたっては、スマイルプロジェクト参加社員の方々や、今まで交流した社員の方々にたくさんのご協力をいただきました。トレンドマイクロが大切にしているcollaborationの精神を実感した時間でした。

■3日目(6月22日):伝承館の見学と語り部の方によるガイド

上原

3日目は、まず気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館を訪れ、語り部の方に館内を案内していただきました。この施設は、津波の被害を受けた気仙沼向洋高校の旧校舎をそのまま保存したもので、震災の記憶と教訓を後世に伝えることを目的としています。

校舎内を見学して最も衝撃を受けたのは、3階部分に残された自動車でした。建物の3階という高さまで車を押し上げた津波の強大な力を目の当たりにし、その恐ろしさを改めて実感しました。

伝承館の隣にはパークゴルフ場が整備されていました。訪問当日はちょうど大会が開催されており、多くの方で賑わっていました。一見すると復興が順調に進んでいるように見える光景でしたが、語り部の方からは違う側面も教えていただきました。

「このゴルフ場は、被災された方々の新たなコミュニケーションの場として重要な役割を果たしています。震災後に建設された公営住宅では、従来のコミュニティとは異なる環境で生活することになり、孤立しがちな方も少なくありません」

このお話から、見かけ上は生活が再建されているように見えても、失われたコミュニティや人間関係など、取り戻せないものが多くあることを実感しました。そして、建物や道路の再建などの物理的な復興だけでなく、人々の復興に関する継続的な支援の必要性を強く認識しました。

桜ライン311での草刈りボランティア

午後は「桜ライン311」のボランティア活動に参加しました。桜ライン311は、東日本大震災の津波最高到達点に桜並木を植樹し、津波の脅威を後世に伝える取り組みです。

これまでにも、石碑や慰霊塔などを用いて災害の記憶を後世に伝える取り組みは各地で行われてきました。しかし、これらは日常生活の中で意識的に目を向けなければ認識されにくく、長い年月が経過するとともに忘れ去られてしまうという根本的な課題を抱えていました。

そこで、従来の石碑に代わって桜を植樹するという発想で生まれたのがこのプロジェクトです。桜は日本人にとって特別な存在であり、春には誰もが自然に意識します。その度に津波の到達という事実を思い起こしてもらうことで、長期的な伝承の達成を目指すものです。さらに災害伝承だけでなく、桜並木による地域振興という側面も有しています。

今回の活動内容は、過去に当社が植樹させていただいた桜のメンテナンス作業でした。具体的には、桜の成長を妨げる雑草や他の植物を剪定し、十分な日光が当たるようにする作業や、成長を促進するための肥料散布を行いました。

気温約30度という暑さの中でしたが、水分補給をしながら参加者全員で協力して作業を進めました。この活動が防災意識の継承につながるという使命感から、充実した時間を過ごすことができました。

<最後に>

磯野

街を歩くと、新しく整備された道や、整然とした新しい建物が目に入ってきます。綺麗でのどかな街が広がっていて、まるでここにはずっと平穏な暮らしがあったかのようにも思えます。けれど、これらはすべて、津波で何もかも失われた場所だからこそ生まれた風景だと教わりました。また、街を移動していると、津波に飲まれた場所とそうでない場所がはっきりとわかる場所がいくつもあります。14年たった今でも、あの日は確かに存在しました。その対比を受け入れるのには時間がかかりました。

そして震災の名残は、目に見えるものだけではなく、人々の言葉や表情の中にもはっきりと息づいていました。今もなお、その記憶と向き合いながら暮らしを気づいている人がいる。どんなに街が新しくなっても、あの日の痛みが消えることはないのだと思います。けれど同時に、そこからもう一度立ち上がろうとする人々の強さもまた、この町の一部になっていると感じました。

私はこの経験を次の行動に生かす義務があると思っています。今できることから一歩ずつ、誰かの悲しみや幸せに寄り添えるような毎日を歩んでいきたいと思います。

第65回スマイルプロジェクトメンバー 上原正也・磯野由佳

活動年月日:2025年6月20日(金)~22日(日)